Le secret derrière le Dorr

Gaspard Nectoux, 2020

John Dorr, le nom de John Dorr et sa musique idéalement cinéphile (deux sons droits qui roulent, du patronyme on peut déjà faire toute une série de jeux de mots, et l’ensemble paraît d’emblée un nom de cinéaste américain classique, mais parallèle – pas John Ford, non, John Dorr), trouve sans difficulté sa place dans les écrits de Jean-Claude Biette, où quatre paragraphes, composés au début de l’été 1992 pour le numéro 3 de Trafic, puis une mention courte, dans le numéro de juillet-août des Cahiers (celui consacré à la mort de Serge Daney), ont suffi à le parer de la même « vertu magique » que tant d’autres cinéastes du canon biettien, dissimulés à l’histoire par la modestie de leur forme1.

Au moment où Biette découvre Dorr, soit quatre longs métrages tournés en vidéo – Sudzall Does It All! (1979), The Case of the Missing Consciousness (1980), Dorothy and Alan at Norma Place (1982) et Approaching Omega (1983) –, sa description est, de fait, essentiellement généalogique. Il introduit à une adresse artisanale, à des personnages laissant affleurer les acteurs, à des amorces de récits classiques et/ou modernes, ce qu’il nomme avec élégance un « cinéma vidéographique » et relie à un idéal de télévision, mais qu’il place aussi entre les noms de Hawks ou Walsh comme « une des formes possibles du problématique prolongement de la tradition la plus riche de Hollywood ». Revoir Dorr aujourd’hui, alors que ses films émergent enfin à grand-peine (tels qu’en eux-mêmes le peer-to-peer les change), revient à mesurer combien le souci de la « langue commune » du cinéma classique, longtemps après l’arrivée du moderne, a été partagé. Car ce que Biette ne dit pas de Dorr, c’est combien leurs films polyphoniques répondent de manière similaire au tournant des années 1970 aux années 1980. Le nom de Dorr est celui d’un moment cinéphile où des formes anciennes ont encore, à contretemps, rendu des comptes à la réalité, au risque de l’oubli. Mais comme l’écrit Pierre Léon sur Biette : « Il faut reprendre à l’Histoire ce qu’elle a oublié. » Ou comme le dit Biette dans l’entretien de Poétique des auteurs : « Il faut sans arrêt faire le ménage. »

La tradition Dorr

L’homme qui répondait au nom de John Dorr est mort du sida le 1 er janvier 1993, à quarante-huit ans, au même âge que Daney six mois plus tôt, quelques semaines à peine après la parution des textes de Biette, et moins de temps encore après celle, dans le numéro 4 de Trafic, de trois des siens, où il évoquait son parcours2 : dans les grandes lignes, de longues études cinéphiles à la fin des années 1960, terminées comme assistant de cours à UCLA (avec Bogdanovich), puis comme chercheur autour de l’œuvre de D.W. Griffith (il y eut le projet d’un livre pour le centenaire en 1974), quelques besognes comme scripte sur des films d’exploitation (à l’époque où Corman y choisissait ses poulains), et une activité critique soutenue, paradoxale et europhile, dans les années 1970, pour de petites revues (Take One, Millimeter), puis à un poste prisé (au Hollywood Reporter), dont il est vite renvoyé pour mauvaise volonté à défendre les films de studios.

Plutôt que d’attendre en vain les réponses de producteurs indifférents à ses scénarios, Dorr emprunte en 1978 la nouvelle Betamax noir et blanc d’un ami, et tourne en quelques jours la satire qu’il venait d’écrire et destinait à la scène. Sudzall Does It All!, terminé en 1979, voit le personnage de Cordelia Coventry, actrice shakespearienne et mère au foyer, devenir l’égérie d’une campagne publicitaire. Tourné un an plus tard sur un autre scénario de tiroir et avec un équipement couleur, The Case of the Missing Consciousness suit les mésaventures du détective amateur Nick Malace (joué par Dorr lui-même), cobaye de deux chercheuses dans un institut de recherche neurologique. Après une projection publique des films au printemps 1980, Dorr passe les deux années suivantes à tourner, chaque week-end, quelques minutes de son grand projet, Dorothy and Alan at Norma Place, décrivant sur plusieurs décennies la relation en douloureux allers et retours de l’écrivaine Dorothy Parker et de l’acteur Alan Campbell. Quand il ne tourne pas, Dorr prête son matériel et son expérience à d’autres amis : les vidéos produites (un Rimbaud-Verlaine contemporain, une parodie de soap opera, et un huis clos à deux personnages dont Dorr signe l’essentiel de la mise en scène3) sont montrées en 1982 sous le label « EZTV » (entendre « Easy TV »), et l’intérêt rencontré assez grand pour qu’ouvre un an plus tard une « EZTV Video Gallery », mi-salle de cinéma, mi-centre de production, mais surtout, pour Dorr, rêve improbable d’une major de quartier, Triangle vidéo ou Diagonale californienne. Contrepoint de l’ample film biographique, Approaching Omega est pour lui en 1983 une respiration en extérieurs, récit d’une marche en montagne de trois amis, le poète Andy, sa cousine Evelyn et son « boyfriend » Jack. Ce sera le dernier film de Dorr. L’indifférence du public a raison des ambitions de « cinéma vidéographique » d’EZTV, qui se replie sur une autre production : télévisuelle, clipesque, expérimentale. Ce n’est plus la même langue, et les années suivantes sont non légendaires.

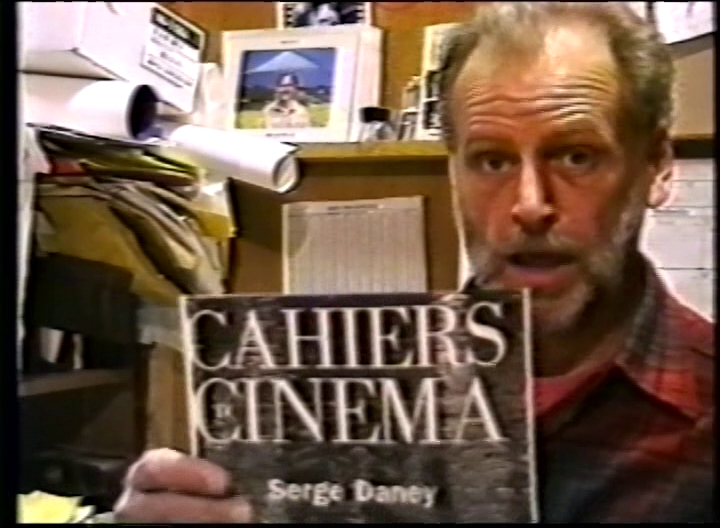

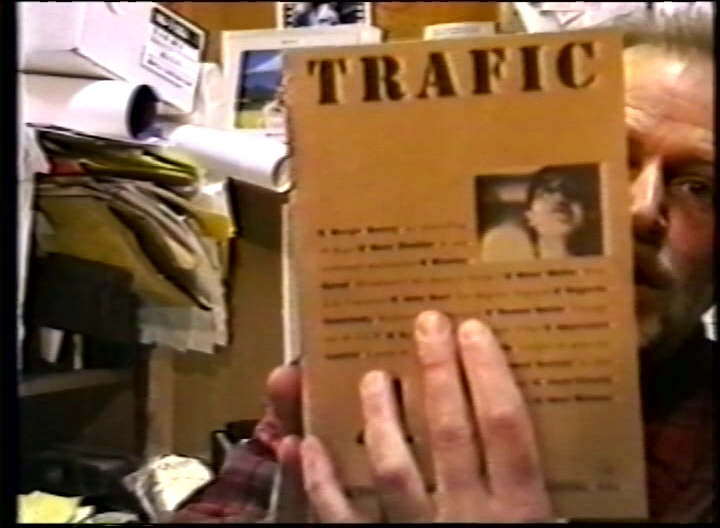

Dans une vidéo de vœux de fin d’année, enregistrée pour ses amis à l’hiver 19924, c’est vaguement incrédule que Dorr montre à la caméra la couverture des Cahiers de l’été, et l’exemplaire de Trafic portant ses textes au sommaire : « My old movies were written up in an obscure French magazine… » La réaction, celle d’un vieux cinéaste de studio découvert sur le tard, n’appartient pas elle-même à l’époque – mais beaucoup des textes du Dorr critique, à commencer par son plus important, « La tradition Griffith », tiennent ferme, de fait, à un cinéma moins soucieux de la reconnaissance de l’auteur que du folklore où il s’inscrit. Il est étonnant de voir combien se rejoignent la manière qu’a Biette d’écrire sur l’ancienne « langue commune » de Hollywood, et la description que fait Dorr du « code » inventé par Griffith, et dont d’autres cinéastes, dont Dwan, ou le Rossellini tardif qu’il admirait tant (lui passant la paresse et l’absence d’émotion que Biette décelait, pour n’en tirer que le réalisme implacable, valeur peut-être plus importante alors pour un cinéaste américain), se sont emparés pour en pousser l’usage et apporter leurs propres « traductions » : « Le cinéma classique est en train de devenir une langue morte, mais comme le latin, toutes les racines s’y trouvent5 . »

Une vie intérieure

En quoi consiste l’art de John Dorr ? La logique qu’il passe des années à dégager des films de Griffith, de Dwan, de Rossellini, prend son importance non par la citation, mais par la leçon rigoureusement suivie, presque par confiance aveugle, d’un découpage réaliste, faisant grand cas d’une fidélité à l’espace (les trois premiers films sont presque entièrement tournés en intérieurs, le quatrième en extérieur) et aux acteurs auxquels le cadre s’arrime (plans de demi-ensemble, plans rapprochés, rien qui ne réduise les corps à des figures de synthèse). Éloigné par le temps et l’économie des impératifs des conventions, Dorr invente sa propre « traduction » intimiste du code classique. La galerie de personnages formée film après film montre chacun dans ses tourments les plus grands : l’intimisme de Dorr est théâtral, comme si les intérieurs étaient le dernier abri de la mise en scène, moins par goût de la psychologie que par recherche d’une place. Son cinéma, où trois des films sont tournés-montés, où tous sont réalisés sans réelle équipe, n’est pas d’une rigueur égale, par exemple, à la géométrie d’un Dwan qui dans les années 1950 est solide de l’expérience de centaines de films et d’un producteur comme Bogeaus, mais le souci de tenir la réalité, pour en faire sourdre son équivoque, y est aussi présent, et intensifié par les manques.

Ce qui peut demeurer d’intentions ou de molles conventions dans le découpage (de plans « naturels », attendus parce que mécaniques) s’efface dès le premier film, l’effacement étant intégré au récit même. Tout le début de Sudzall, qui se déroule dans le salon de Cordelia alors que se concrétise peu à peu l’offre qui va faire d’elle une égérie de publicité, est rythmé par les entrées en scène de nombreux personnages, annoncés systématiquement par le bruit de la sonnette, donc attendus, et relançant chacun le récit par une logique littéralement venue de l’extérieur. La maîtrise des conventions de comédie dont Dorr fait montre aurait pu lui valoir une efficace carrière télévisuelle, mais c’est un autre temps qu’il privilégie. Immédiatement après avoir obtenu le rôle, Cordelia regrette son asservissement et veut briser son contrat : le film adopte alors un nouveau mode, moins régulé, au découpage hésitant, et à la construction en petits blocs hétérogènes quand les quarante premières minutes constituaient une longue séquence unique.

Ce basculement est crucial au sein de l’œuvre de Dorr, tant il introduit le temps de la recherche dialectique contre les conventions. L’absence d’« efficacité narrative » dont parle Biette est là, dans la manière d’étirer, sans souci d’attente, l’ancienne logique de découpage : si le dernier moment du cinéma classique a été d’aller vers l’épure efficace avant que le moderne n’invente un ralentissement, comme l’écrit Daney6, Dorr ralentit en gardant confiance en la capacité du classique à montrer la réalité. Le basculement est poursuivi dans Consciousness, qui abandonne son scénario de série B cormanienne pour lancer son personnage dans des tangentes, puis fondu dans les récits : tout le drame de Dorothy vient de ce qu’elle n’est attendue que dans l’efficacité (en tant que Mrs. Parker, faisant démonstration du tac au tac de ses mots d’esprit) alors qu’elle rêve de vivre dans un temps anonyme (en tant que Dorothy). Dans la deuxième scène de fête de Dorothy and Alan, un découpage rapide la montre passant d’un invité à l’autre, ayant pour chacun une réplique acerbe, mais cette mise en place de farce sert une suite dramatique où Dorr la filme alors seule, en gros plan, et même vignetée, suppliant les invités de l’aider à soutenir les républicains espagnols, et ne retrouvant alors que le silence.

L’essentiel de la mise en scène, simplement, tient dans le fait de faire sans cesse se rejoindre des personnages, d’éprouver leur séparation, de les inclure dans un même mouvement, ou, quand c’est impossible, de saisir alors une solitude, non pas essentielle (la solitude du personnage moderne n’est pas celle de ceux de Dorr) mais existant au sein de groupes : la famille, la scène, le travail, le couple, les amis. Les rapports de Cordelia et de son mari dans Sudzall commencent dans la profondeur de champ et continuent par petit écran interposé quand elle n’est plus qu’à la télévision. La scène de « La jolie permission » dans Dorothy and Alan, adaptée directement d’une nouvelle de Parker, est exemplaire de la lutte du film pour réunir le couple du titre, tant les corps et la caméra s’y déplacent dans l’espace à mesure que les deux personnages se disputent et se réconcilient. Les recadrages constants, l’usage du zoom dans Dorothy and Alan, l’emploi du champ-contrechamp que permet enfin la technique au moment d’Omega, celui des films le plus rapide7, éprouvent les rapports dans l’espace, dans lesquels le gros plan revient pour recueillir des instants où le monde n’existe plus : le visage de Cordelia occupant tout le cadre dans Sudzall alors qu’elle se rêve sur scène, l’Andy d’Omega apparaissant sur fond de neige de télévision dans un cauchemar où il est visité par deux actrices, mais surtout les plans sur Dorothy, à l’être au monde toujours en question, isolée par la caméra quand elle passe la nuit à écrire, au fond de son lit après avoir perdu son enfant, ou maugréant pendant la longue discussion qui ouvre Dorothy and Alan, le zoom allant et venant sur son visage, rendu doublement abstrait devant les couleurs primaires des murs8. Dans ces moments, la logique des plans est débordée par ce que demandent les personnages pour exister. C’est ce débord qui appelle un des cadrages les plus étranges de Dorr, ce plan subjectif sur « Froggy », voisin de Dorothy et amant d’Alan, gêneur qui s’immisce dans le couple à la recherche de ragots, mais que le film sauve en lui offrant cet angle nouveau, et le temps nécessaire à ce qu’il raconte, pendant plusieurs minutes, la tragédie de sa sœur, morte en s’étant rêvé une vie d’artiste.

La coccinelle de Dorr

Le folklore américain qu’évoque Dorr dans ses textes correspond aussi à la création, ou à l’intégration dans une réalité de film, de personnages comme Froggy, qui sont autant de discours. Dorr récrée, en Amérique, le geste qui traverse à la fin des années 1970 le cinéma européen qui refuse l’hypertrophie de l’image, et c’est par un ensemble de « corps-langages », ceux dont parle Daney en écrivant sur Le Théâtre des Matières, que Dorr rend aussi ses comptes à la réalité – en lui rendant la parole.

Sudzall déploie d’emblée, par principe d’écriture, une série de modes de langage : la théâtralité de Cordelia et la glossolalie de sa fille Goneril (du nom des filles du roi Lear), la trivialité accentuée du mari Dulio, les maniérismes du publicitaire, encore des typages au même titre que les relances, mais qui créent déjà un réseau de malentendus, déterminant l’avancée du récit par des jeux sémantiques. Dans un scénario non réalisé, A Romance for Today, une jeune ingénue est dévorée par le vampire dont elle s’était entichée en croyant que leur lieu de rencontre, le club « La Mort », était le club « L’Amour »… La part du langage comme mise à l’épreuve, puis comme sujet (les récits de Dorr impliquent des comédiens, des écrivains, des poètes, et il contribue à la fin des années 1980 à la réalisation d’une série d’entretiens avec des écrivains), est affinée avec les films suivants, dans l’ensemble des textes cités, des poèmes et des chansons, des calembours et jeux de noms9 qui donnent jusqu’à leur raison d’être aux films : est-ce que « Dorr-othy » and Alan, tourné chez Dorr à Norma Place, n’existe pas pour constituer à l’écran ce trio où sa muse joue Dorothy, son propre compagnon joue Alan, et où lui-même s’insère entre eux dans le rôle d’un ami ?

Ce qu’invente Dorr est une place au trop-plein de discours d’une Amérique loin du mythe. L’intérieur, l’inconscient sont le sujet de dialogues de l’ordre de l’imprécation, de la philologie inarrêtable, de la parole magique, de l’incipit de Dorothy and Alan où le personnage-titre récite deux strophes de son poème « Intérieur » (« Son esprit vit ordonné, et loin / Du froid, du mal, du bruit / Et ferme la porte de son sein / Gémissant sous la pluie ») à la formule qu’Andy apprend dans le cauchemar d’Omega (« J’ai fait tomber le scarabée dans le crâne »). Ses personnages questionnent cet intérieur, et ne s’arrêtent que quand le langage se heurte à une fin10.

Devant la dimension interrogatrice des dialogues, de Consciousness notamment, avec son court laïus foucaldien contre les sociétés de contrôle, Biette voit une réminiscence politique (du type d’Ice de Kramer, où l’État oppresseur veut expérimenter physiquement sur ses ennemis), généalogie logique au vu de la génération de Dorr, de sa place en marge du pays, mais peut-être surtout du regard que l’œuvre porte sur le reflet médiatique d’une Amérique entrant dans l’ère reaganienne, ce moment où un ancien acteur de Dwan arrive au pouvoir… Le fantôme de la télévision, comme objet et comme imaginaire, est un bain commun. Dorr n’est cependant pas militant, et fait plutôt le minimum radical : « I have minimum social conscience », dit-il à un journaliste lui demandant où est son homosexualité dans son cinéma11. Son interrogation est personnelle, et tient plus de l’idéal de communication totale de Rossellini que d’un sec modernisme à la Antonioni. Derrière le désir d’être compris de chaque personnage, existe la recherche d’un état supérieur : atteindre le « point Omega », dans le dernier film, est la version new age de la quête métaphysique rossellinienne.

Une des plus belles scènes de Dorr est celle où Andy, venu en randonnée avec la ferme intention d’enregistrer, de retranscrire et de décoder le langage des oiseaux, arrive dans la clairière de sa franciscaine mission : le champ, sur lui, est complété par une série de contrechamps tirés de rushes tournés par Dorr seul, où la caméra s’approche au plus près des oiseaux, des effluves d’une rivière, puis d’un tronc grouillant de centaines de coccinelles, qu’une main effleure – dans le récit celle d’Andy, dans la réalité celle de Dorr.

L’importance d’Omega est de déployer la dialectique. L’intimisme persiste (« On a peut-être l’air d’être dans l’espace infini de la nature, mais en fait nous sommes dans un lieu très resserré », dit Andy), mais les personnages piétinent réellement, se perdent réellement. Quand Andy dit à Jack qu’il cite sans le savoir des répliques des Oiseaux, le premier film de Hitchcock à « figurer de façon plausible un départ d’Apocalypse12 », il espère une échappée en voyant partout des signes du langage. C’est le principe en action de la synchronicité de Jung (une patiente parle d’un scarabée rêvé, en voit un réel, perçoit une causalité, d’où le « scarabée dans le crâne » du cauchemar), que le film porte à un autre degré dans ses scènes silencieuses, jusqu’à l’épiphanie rohmérienne, trois ans avant Le Rayon vert, où Evelyn contemple au plan final le rayon jaune et mauve du soleil vidéo, nouvel horizon littéral de l’esthétique de Dorr. C’est à la nature, ce plein d’accident et d’imprévu, que le langage se heurte. Au long du film, de mystérieux zooms quittent déjà nos trotteurs pour montrer les arbres dans un étrange sifflement, trouées opaques dans le discours permanent. À la fin de Dorothy and Alan, c’est l’irréalité d’un beau plan de coupe sur une rue aux couleurs passées qui sépare le dernier coucher du couple du matin où Dorothy trouve Alan mort. La nature fébrile de la vidéo se substitue aux moments de langage impossible.

Une blague divine

C’est parce que cette opacité est centrale à ce qu’il filme, qu’est également importante pour Dorr celle, si cruciale pour Biette, de la constitution du personnage par l’acteur. La troupe dorrienne, faite de comédiens de théâtre, d’acteurs à la petite semaine, d’amis de passage, prend en charge la création d’une réalité polyphonique. Le typage de Sudzall, où Irene Roseen, qui joue Cordelia, met trop d’application à ne rien laisser échapper, ou celui de Consciousness, où on reste indulgent devant le charme d’un John Dorr qui paraît compter les temps avant chacune de ses répliques, laisse place à une attention à chaque technique à partir de Dorothy and Alan. Jeu conventionnel, conventions de scène, conventions peu maîtrisées ou rares, jeu fabriqué, naturel, fort ou faible, absence d’affect, empêchent la chape de plomb du récit biographique d’écraser la dramaturgie, et gardent le film dans un présent où chaque jeu interroge l’autre. La leçon est encore précisée dans Omega, où Harry Hart-Browne joue Andy comme pour une salle pleine même s’il est au milieu de la nature, S.A. Griffin apporte une technique moderne et cynique, et Robin Fuentes, sans expérience, joue ses phrases au présent, bon gré mal gré, touchant parfois le naturel et sonnant faux ailleurs, alors que s’ajoutent à la réalité recomposée des moments documentaires de réelle improvisation (où les acteurs brodent et se trompent de prénoms), et le silence.

Comme chez tout cinéaste filmant la fragilité du discours, le goût du faux est essentiel chez Dorr. Son impressionnante comédienne Strawn Bovee, dans Consciousness, dans Dorothy and Alan, prend ainsi en charge l’austérité et l’humour des rôles, avec ses émois de tragédienne californienne, mais semble aussi toujours chancelante, grande silhouette au bord des larmes, Dorr filmant cet écart plus que tout13.

Dans Dorothy and Alan, il est évident que Dorr aime follement la terreur de son actrice à porter de longs dialogues littéraires, autant que l’approximation du jeu sans technique de son compagnon George LaFleur dans le rôle d’Alan. Dans la scène où Dorothy est à nouveau séduite par Alan, après trente ans de mariage et deux heures de film, l’essentiel de l’émotion semble précisément venir de ce que Dorr demande à LaFleur de tenir un aller et retour de séduction et de trivialité, avec lequel celui-ci s’efforce de lutter, trébuchant sur les assonances prévues par le texte (« Garlic bread breath »), ânonnant et émouvant à force d’effort. La recherche accidentée, sujet de Dorr plus que la réussite (d’où le renversement du scénario de Sudzall dès que Cordelia atteint le statut de star), est toujours permise par la tradition Griffith, dont la logique sauve tout corps réellement filmé. Dans l’intérêt partagé par le duovidu Biette-Daney pour les abyssales séries tournées en vidéo par le téléaste Abder Isker dans les années 1980, c’était les mêmes derniers feux de cette « langue commune » qui étaient observés avant sa liquidation totale, prouvant, même à un degré zéro, quelles hétérogénéités elle peut charrier : toujours une part d’opacité salvatrice14.

Certains des développements les plus importants du Dorr critique, au cours des années 1970, sont sur la part « non conventionnelle » du jeu, des égéries du Griffith tardif aux seconds rôles de Dwan : Brian Donlevy dans Woman They Almost Lynched, « avançant de marque en marque comme un ours empaillé15 », ou Vera Ralston dans Belle Le Grand et sa « parodie du traditionnel processus de mimesis que nous appelons le jeu d’acteur », comme il l’écrit dans « La tradition Griffith ». Les plus belles phrases, de manière plus nette encore, décrivent le jeu de Christa Lang, l’épouse de Sam Fuller, dans son film pour la télévision allemande, Un pigeon mort dans Beethovenstrasse (1972) : « Elle est belle, énigmatique, fausse, et pourtant vraie. Sa présence défie toute définition conventionnelle du jeu. Elle est une actrice jouant une actrice jouant une actrice. Elle est animée par la fascination indulgente de l’homme pour la femme, de l’artiste pour l’inspiration. Elle pourrait être Garbo ou Ingrid Bergman ou Carole Lombard. Elle pourrait être aussi Vera Hruba Ralston ou Deanna Durbin. Elle est l’innocence et la sophistication, la magie du cinéma et l’incompétence théâtrale – une blague divine16. »

L’intérêt que le Dorr critique a porté ailleurs aux films tournés par Warhol avec Edie Sedgwick, en caméra fixe et en intérieur (et dont il reste des traces dans certains plans de Sudzall où la composition du cadre prend le pas sur la réalité), ou au beau film austère de son ancien camarade d’université Thom Andersen, Eadweard Muybridge, Zoopraxographer (1975), sur l’invention des appareils de chronophotographie, est un intérêt pour les dispositifs quasi scientifiques n’existant que pour soutenir tout infléchissement du regard, de la moue, des gestes, annonce ou écho de la recherche des plans griffithiens, que Dorr pousse à son échelle (« Mon expérience n’est pas tant scientifique qu’elle est poétique », dit Andy avant d’aller à la rencontre des oiseaux dans Omega). Au même titre que l’épuisement de l’espace ou du langage, la « blague divine », la blague impure, est celle qui ouvre, par-delà les conventions et l’homogénéité attendue, vers la réalité poétique dont Dorr se fait le gardien.

Un inventeur sans récompenses

On ne peut que rêver à ce qu’aurait été une filmographie de John Dorr qui serait restée ininterrompue, comme elle l’a été par la vie d’abord, puis par la mort, et ce même si le nom de Dorr est resté associé à d’autres productions documentaires d’EZTV, mais alors sans style, se rapprochant, dans un dernier mouvement décidément rossellinien, de l’auteur invisible de Beaubourg, centre d’art et de culture plus encore que de celui des films historiques. De l’éventail des émotions fragiles de ses personnages de fiction (la frustration devant le succès dans Sudzall, la méfiance désabusée dans Consciousness, la terreur froide, profonde, intense, de perdre l’amour dans Dorothy and Alan, l’espoir ouvert au monde d’Omega), Dorr a dû s’éloigner face au cynisme, abandonnant son dernier projet The Three Cassandras, écrit pour trois actrices, dont Strawn Bovee et Irene Roseen. L’existence de son cinéma, parmi les derniers croisements d’une tradition classique et d’un quotidien ne lui appartenant plus, n’aura pu exister qu’avant le durcissement des années 1980, dans un entretemps du cinéma américain, pour reprendre le titre du texte si juste de Mathieu Riboulet, écrit pour Vertigo en 201217, et dans lequel il revenait vers les années 1970 du cinéma français, où faire des films était une opération devant se faire « à rebours », et où, dès lors, la forme inégale était la condition de ce rebours18.

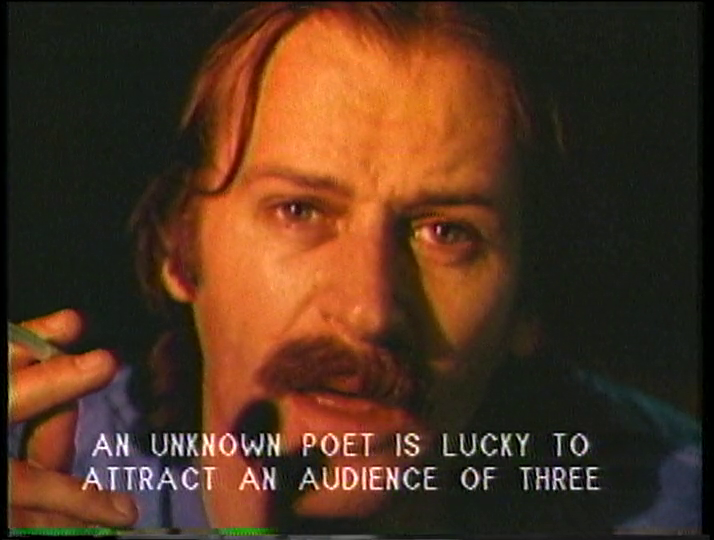

Dans un de ses derniers films à avoir émergé, le court métrage Do It Yourself Video for Poets (1987), on voit Dorr chez lui, seul, parler à la caméra comme le fait Orson Welles dans plusieurs de ses films (peut-être surtout dans la belle lettre vidéo titrée The Spirit of Charles Lindbergh, où Welles enregistre un poème). Dans un texte versifié et sous-titré, il décrit à quelle place peut se rêver le poète en cette fin des années 1980, avant que le film, dans un tour propre à la décennie, ne se révèle une exhortation publicitaire à engager les services d’EZTV. L’occasion permet pourtant à Dorr, en quelques minutes, de relancer les rapports entre son image et celle d’une télévision, de jouer d’un effet de doublage sur un autre acteur, d’interroger encore, avec les moyens les plus réduits, la distance entre la vie obscure et les mots traîtres qui la recouvrent. Plus que jamais en intérieur, dans le noir d’un capharnaüm d’objets, de papiers, d’écrans éteints, de scénarios anciens, la Video for Poets est l’image d’un John Dorr attendant, dans les zones lointaines de la cinéphilie, que son secret soit entendu :

« Si votre expression est singulière et fidèle

La vidéo vous sauvera peutêtre de votre enfer personnel

Vous ne conquerrez pas le monde en star des médias

Mais qui sait, si, par un destin possible

Vous n’attirerez pas une moitié compatible

Dont le soutien sans faille compensera peut-être le dur verdict de l’histoire

Qui réduit la plupart des poètes au second rang

Et ne reconnaît que tard même les plus méritants – s’il les reconnaît seulement. »

Texte publié dans Trafic n° 113.

Illustrations : (1) The Case of the Missing Consciousness, (2, 3) John Dorr’s Season Greetings 1992, (4) Stromboli, (5) Approaching Omega, (6) Do It Yourself Video for Poets.

« À pied d’œuvre », paragraphes sous-titrés « Éloge du mauvais objet », Trafic, n° 3, été 1992, et « Les grandes marches », Cahiers du cinéma, n° 458, juillet-août 1992. Vingt ans plus tard, Sylvie Pierre a décrit la découverte par Biette de l’or Dorr dans Trafic, n° 85, printemps 2013.

2

Rassemblés sous le titre « Los Angeles Triptych », les textes reviennent sur la genèse des films, décrivent le Los Angeles des émeutes de 1992, et évoquent les traitements contre la maladie.

3

Respectivement Rimbaud in L.A. de Richard Moyer, As the World Burns de Ken Camp, et The Other Woman de Terry Murphy, avec Strawn Bovee, qui joue aussi Dorothy Parker.

4

Et dont Bill Krohn, qui a envoyé les cassettes de Dorr à Biette, rend compte quelques mois plus tard dans « Les vœux de nouvel an de John Dorr », Cahiers du cinéma, n° 470, novembre 1993.

5

« Letter from Hollywood », Take One, vol. 4, n° 2, mars 1974.

6

Revoyant Silver Lode de Dwan, dans « Journal de l’an passé », Trafic, n° 1, hiver 1991.

7

En tout cas le plus découpé. Selon mes comptes : 209 plans en 80 minutes pour Omega, soit une moyenne de 2,6 plans par minute, quand les trois autres tournent autour de 1,5 plan par minute : 104 plans en 73 minutes pour Sudzall, 118 plans en 76 minutes pour Consciousness, 146 plans en 113 minutes pour Dorothy and Alan.

8

On pourrait relier ce que fait Dorr aux fonds abstraits de Mark Rappaport dans Mozart in Love (1975) ou Local Color (1977), fonds devant lesquels se passe l’action et dont on sait que, plus tard chez Rappaport, ils deviendront des images dans lesquelles les corps sont incrustés, puis des images seules. Cette transformation d’un expressionnisme maison en esthétique de l’incrustation est en germe chez Dorr, avec le rêve d’Andy dans Omega sur fond de neige de télévision.

9

Même ceux des animaux signifient : le chat de Dorr, Gertrude, compte ainsi deux rôles : Mabuse, le chat inquiétant de Consciousness, et Cliché, le chat casanier de Dorothy and Alan.

10

Un héritier direct de Dorr, le seul peut-être, a poussé cette voie dans le cinéma américain contemporain : Dan Sallitt. Critique au L.A. Reader au début des années 1980, Sallitt suit la production d’EZTV, loue Dorothy and Alan et Omega à sa sortie, et tourne son premier long métrage en vidéo sous la tutelle de Dorr : Polly Perverse Strikes Again! (1986) suit les discussions crues d’un couple dont la vie est perturbée par une ancienne maîtresse. L’humour et le goût du faux de Dorr sont absents des films de Sallitt, mais la rigueur des discussions est là, d’une austérité quasi rohmérienne dans les suivants, au service d’une série de sérieux problèmes : Honeymoon (1998, sur l’impuissance), All the Ships at Sea (2004, sur l’endoctrinement), The Unspeakable Act (2012, sur l’inceste) et Fourteen (2019, sur la dépression et l’addiction). Lire le grand entretien avec Dan Sallitt réalisé par Vincent Poli au printemps 2019, « Problèmes d’adultes », posté sur .

11

Sur ce point, des scénarios plus explicites ont été remisés, comme The Hilldale Cruise, film de drague en caméra subjective, ou Fancy Dancer, mélo amoureux entre un prêtre et un paroissien.

12

Comme l’écrit Biette dans « Histoire d’un duel », Trafic, n° 41, printemps 2002.

13

Comédienne de théâtre, Strawn Bovee est proche d’EZTV dès le début, y tenant à peu près tous les rôles, d’animatrice d’une émission métaphysique à responsable juridique, jouant année après année dans maintes productions maison. Dan Sallitt, encore, a prolongé le travail de Dorr en scrutant plusieurs fois, par d’ascétiques champs-contrechamps, les fissures du masque impérieux de Bovee.

14

Ne pas oublier que Biette connaissait la vidéo, après avoir tourné avec Vecchiali plus de trente heures d’un journal de la Biennale de Venise 1976, expérience d’une « technique idéale pour capter un matériau brut empêchant […] la virtuosité » (déclarait-il dans Cinématographe, n° 49, juillet 1979), et influence selon lui sur Le Théâtre des Matières, tourné quelques semaines plus tard.

15

« Letter from Hollywood », op. cit.

16

« Dead Pigeon on Beethoven Street », Take One, vol. 4, n° 1, janvier 1974.

17

« Un entretemps », Vertigo, n° 44, mars 2012.

18

« Une telle expérience est le fruit de quelques volontés et de nombreuses énergies décidées à travailler, tâtonner, tester et émouvoir en grand, c’estàdire en se donnant tous les moyens, disons, de Hollywood », écrit déjà Riboulet sur son propre cinéma, dans Trafic, n° 13, hiver 1995 – on voit combien les noms que je cite sont liés, mais c’est que tout ça est affaire de généalogie, et que les propres films espions de John Dorr sont évidemment les cousins pas si éloignés des Spy Films de Pierre Léon et Mathieu Riboulet (de Dorothy and Alan à Deux dames sérieuses, il n’y a qu’un pas).