Do It Yourself For Poets

Pascaline Morincôme, 2024

[…]

I contend that the poet has a place on the toob

While he may never win the heart of the lowest common denominator boob

The home cassette consumer of choice

May be open to the alternative voice

Of the poet who enterprisingly embraces video

Unless you chance it, you never will know

What fertile fields you might electronically sow.

If performing in public finds you lacking in stamina

Try the one-to-one intimacy of the video camera

At home at your writing desk, set your own parameters

Explore variations of iambic pentameters

Set frustration to rime blow by blow

If you like the result and dare risk their insults

Invite some friends to a close-circuit show

Some constructive franc criticism may help your skills grow

If you learn to communicate originally and well

Video can release you from your personal hell

You may not conquer the world as a media star

But who knows, just by chance in your faith

At least you may attract a compatible mate

whose unquestioning support may compensate

for history hard verdict. […]

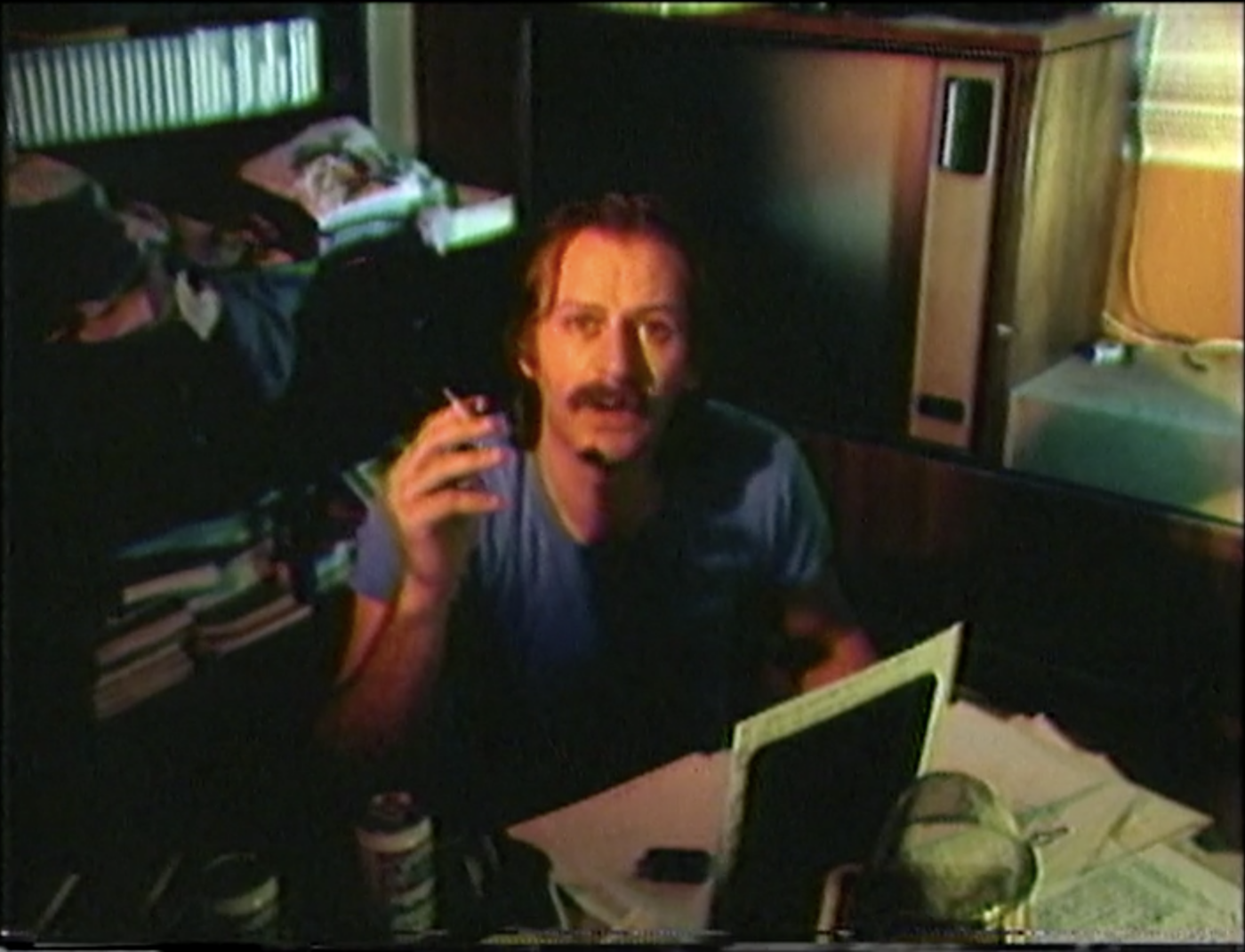

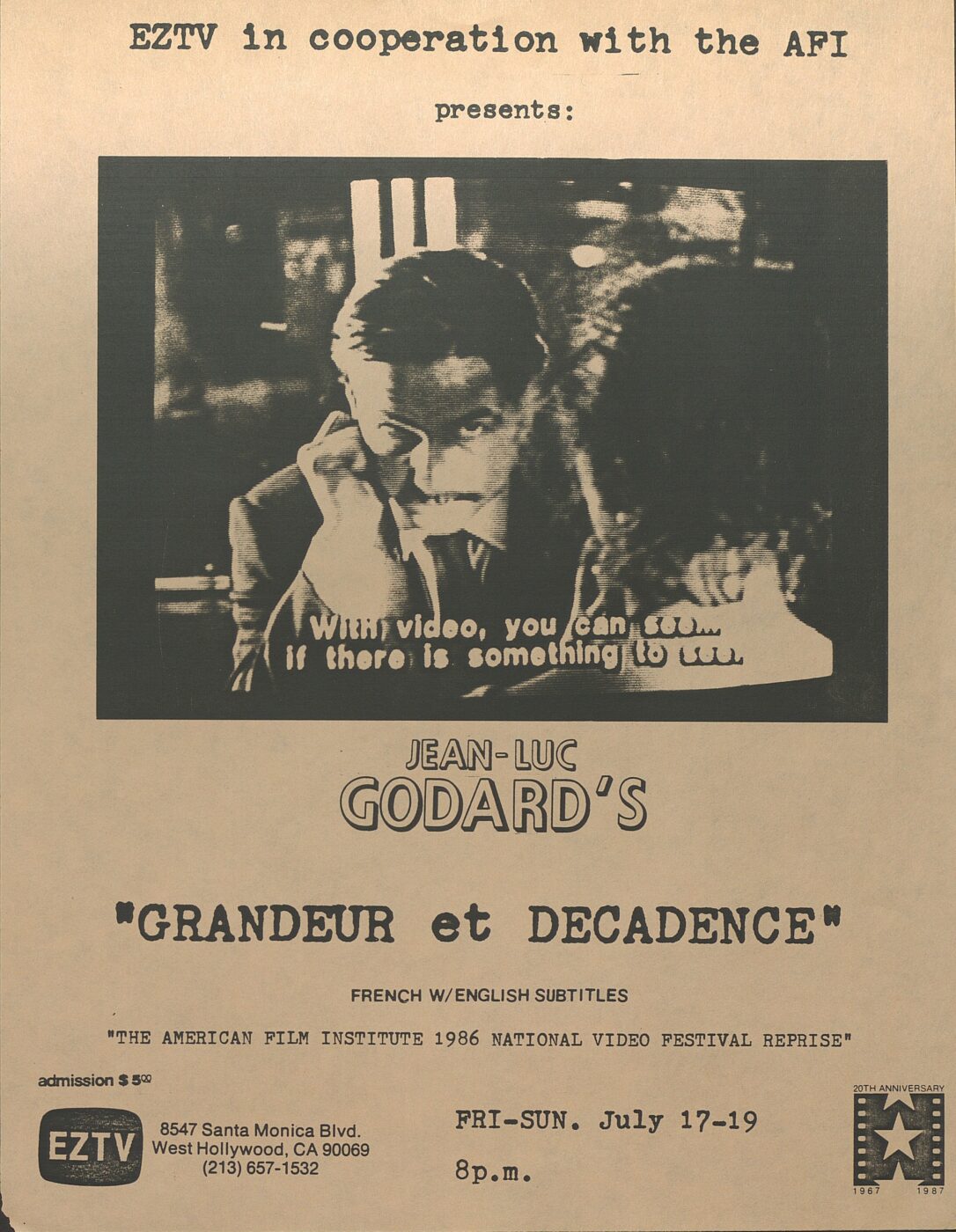

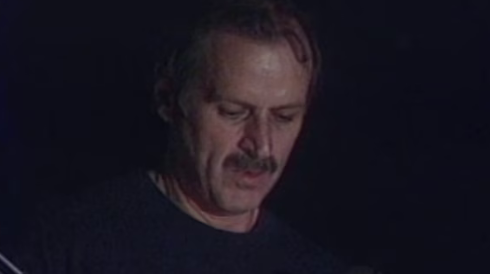

Do It Yourself For Poets1 est la captation vidéo en 1987, d’un long poème en vers, écrit et lu par John Dorr. Le vidéaste y apparaît face caméra, une cigarette à la main, au milieu des cassettes, des écrans de télévision et d’un amoncellement de notes de travail. Document promotionnel bricolé et satirique, la vidéo laisse transparaître la pointe d’ironie tendre qui caractérise le travail de John Dorr, dessine entre les lignes un portrait de l’espace alternatif et de la structure de production EZTV qu’il a fondé à Los Angeles à partir de 1979.

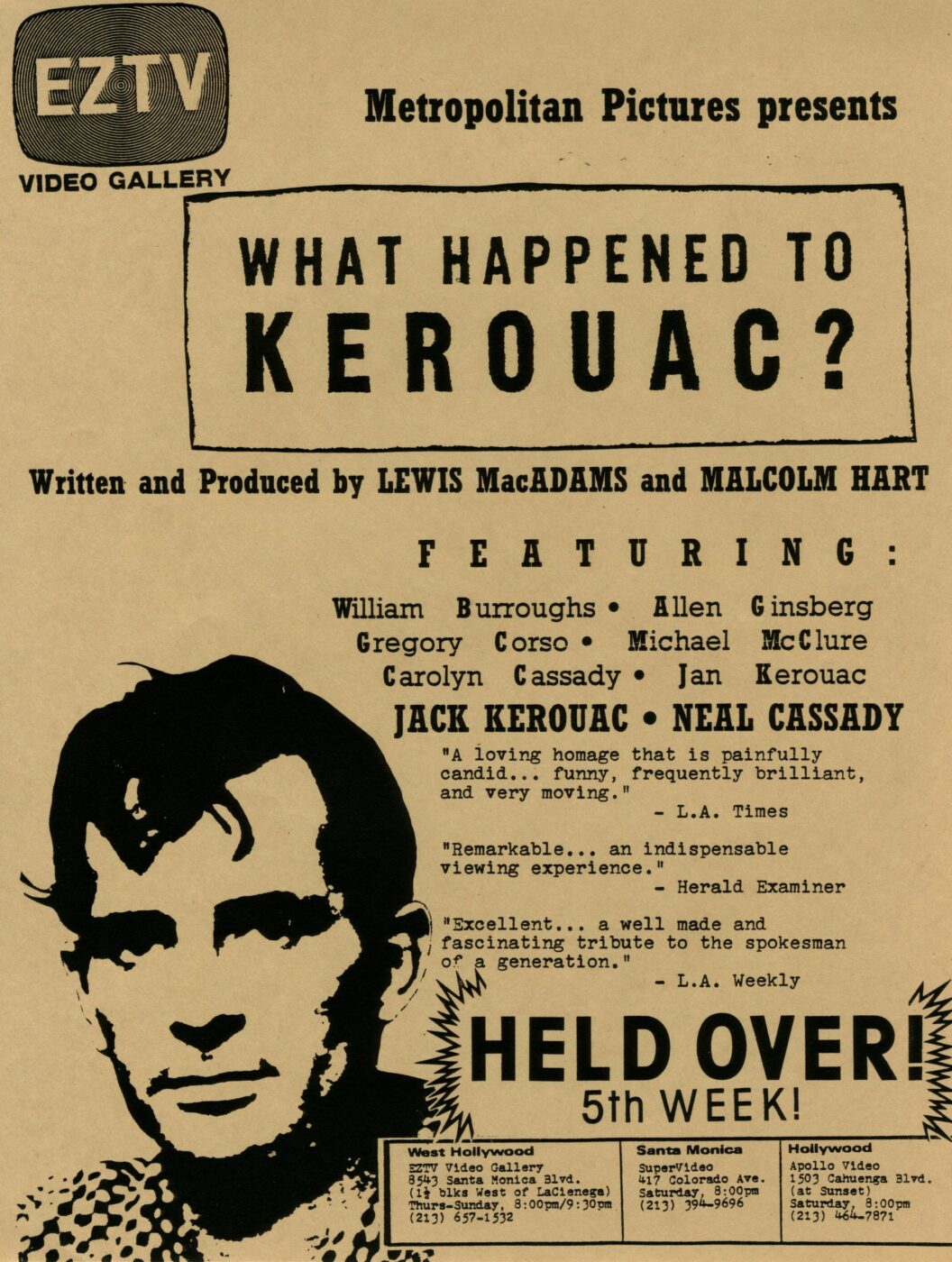

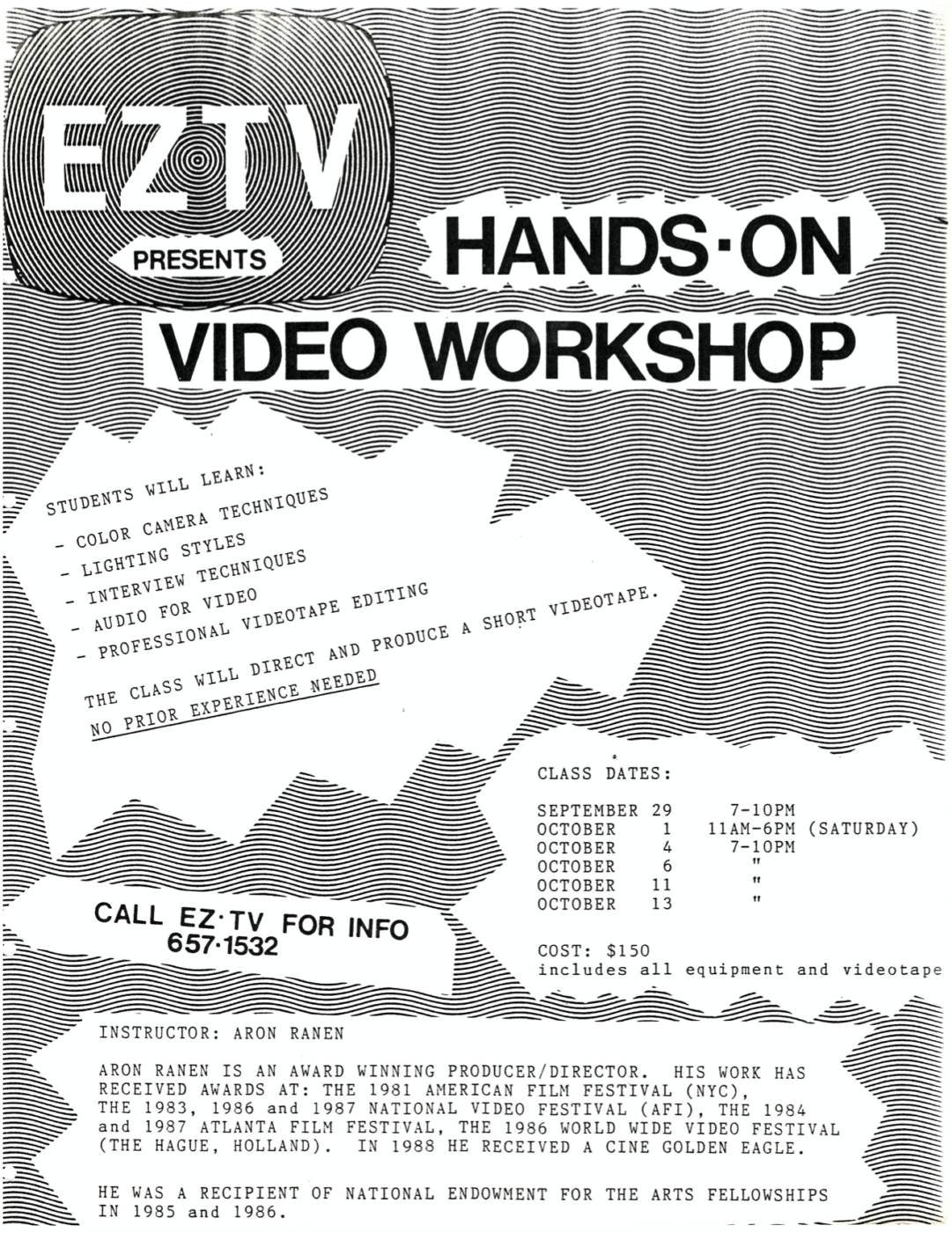

Aujourd’hui encore en activité malgré la disparition de John Dorr, EZTV est l’un des premiers micro-cinémas dédiés à la vidéo ; une maison de production et un espace d’exposition en marge des institutions et des studios d’Hollywood ; une coopérative proposant la location de matériel vidéo et de montage à bas prix ; une communauté de vidéastes, poète.sse.s, artistes, acteur.trice.s, scénaristes et performeur.se.s dans laquelle « les projets et les rêves deviennent réalité après que toutes les majors vous ont laissé tomber »2. EZTV a permis l’existence de toute une marge de la production vidéo de la période : des longs métrages de fiction qui ne trouvaient pas les moyens de leur production auprès des studios ; des films hors cadres, trop mélo, trop queers, trop expérimentaux, ou trop érotiques ou «porno» pour les milieux du cinéma expérimental ou des institutions de l’art. Certain.e.s font pourtant l’objet d’un intérêt renouvelé aujourd’hui. On peut notamment penser au cinéaste Dan Sallitt après plusieurs rétrospectives consacrées à son travail ces dernières années3, à James Robert Baker dont les films ont longtemps seulement été diffusés dans le cercle fermé des amateur.rice.s de série Z sorties en VHS et dont le travail est redécouvert4 ; ou encore aux travaux d’artistes reconnues comme Vaginal Davis5 ou Barbara T. Smith6 soutenues dès leurs débuts par EZTV.

Pourtant l’histoire de la structure et ses productions restent encore méconnues et peu documentées. Quelques diffusions ont eu lieu dans des institutions américaines, lorsque la structure a intégré la manifestation dédiée à la scène californienne Pacific Standard Time organisée par le Getty Art Center en 2011, et quand elle a fait l’objet de projections à Anthology Film Archives par l’intermédiaire du collectif Dirty Looks en 2013. Mais elle est réduite à une étrange mention dans le catalogue de l’exposition Exchange and Evolution au Long Beach Museum of Art : « Une vitrine, galerie et centre médiatique communautaire pionnier et désordonné »7. EZTV reste ainsi bien trop souvent considérée comme un projet brouillon, aux productions trop hétéroclites, trop difficiles à catégoriser. Les films vidéo réalisés par John Dorr sont, quant à eux, restés relativement confidentiels : de son vivant ils ont été très peu montrés au-delà de quelques projections à Los Angeles et en majorité à EZTV. Transmis en 1992 à Jean-Claude Biette par Bill Krohn, alors correspondant américain des Cahiers du Cinéma, il a fallu attendre 2019 pour que deux projections soient organisées à Paris8.

À l’image de la table de travail et des étagères débordantes du poème filmé de John Dorr, les archives d’EZTV sont donc longtemps restées « like a sheaf on the shelf »,9 dans les actuels locaux de la structure, au 18th Street Arts Center de Santa Monica. Une petite partie d’entre elles a finalement intégré en 2014 les collections de ONE National Gay & Lesbian Archives at the USC Libraries à Los Angeles comme l’explique Michael Masucci : « John Dorr et une grande partie des membres fondateurs d’EZTV étaient gays (…) et si ce n’était pas le cas de tous.tes les membres, nous avons eu la sensation que ces archives devaient être confiées à ceux et celles qui le comprendrait »10. Une sélection de cette documentation papier et vidéo confiée à ONE a fait l’objet d’une exposition dans les locaux de la bibliothèque. Cette entrée dans des collections a permis la publication par l’historienne et critique d’art Julia Bryan-Wilson d’un article contextualisant la création du lieu au sein de l’histoire de l’art et réinscrivant avec acuité les premières années d’EZTV dans une perspective queer11.

Si l’arrivée des archives EZTV à ONE a attiré l’attention des historien.ne.s, elle a cependant creusé l’écart – ou du moins rendu palpable un écart déjà existant -, entre deux parties de son histoire, contribuant à la difficulté de perception et de compréhension de l’identité du lieu. Au début des années quatre-vingt, la crise du sida bouleverse l’histoire d’EZTV. John Dorr décède en 1993 comme plusieurs autres membres de la communauté. Endeuillée et fragilisée par des problèmes économiques en partie liés à la difficulté de faire fonctionner EZTV avec la maladie, la structure doit se relever et vivre autrement comme l’explique Kate Johnson et Michael Masucci en 2019 : « Les ravages du Sida sur toute une génération d’artistes ont modifié pour toujours les orientations et l’histoire d’EZTV […]. Ceux qui ont continué à s’occuper de l’espace reconnaissent pleinement que si la pandémie n’avait jamais eu lieu, EZTV aurait suivi son cours naturel et aurait évolué d’une manière très différente de ce qu’elle est devenue »12. C’est donc Michael Masucci, membre actif depuis les premières années, qui prend la tête de la structure. Rejoint par Kate Johnson, il met plusieurs années à stabiliser la situation économique de l’espace. Il mène depuis une programmation bien différente des orientations données par John Dorr et s’intéresse en particulier aux liens entre art et technologie, un axe embrassé par d’autres communautés qui entourent les pratiques vidéo à la même époque. Ce changement de cap constitue ainsi un tournant majeur de l’histoire du lieu.

Cet article se consacre majoritairement aux archives et à l’histoire de la structure avant 1993, nommée parfois par son actuelle direction comme « Early EZTV ». Il s’agit par-là d’étudier la période lors de laquelle une partie importante de l’activité de la structure est la production et la diffusion de long-métrages de fiction tournés en vidéo, mais aussi d’étudier la naissance du projet porté par John Dorr et la manière dont elle découle d’une réflexion théorique sur la place des images au sein d’un projet d’émancipation artistique et politique.

Au milieu du doux chaos que représente les archives d’EZTV, des pyramides de boîtes et de dossiers qui restent à classer, de scénarios introuvables, de films qui n’ont pas été terminés, de voix qui peuvent raconter son histoire et de celles qui ne sont plus là pour le faire, tenter de tirer les multiples fils qui permettent de retracer sa généalogie n’est pas une tâche aisée. Cette étude tentera aussi de travailler avec, plutôt que contre, les difficultés de compréhension générées par le projet EZTV, pour essayer de penser les hétérogénéités de son histoire, de ses productions et de ses archives, comme un ensemble malgré tout porteur de sens, dans son hétérogénéité même.

Alors qu’une partie des pratiques associées à la vidéo alternative nées à New York à la fin des années 1960 semblent déjà en 1983, avoir été assimilé et ré-aspiré par l’industrie médiatique dans une tentative d’introduire ces modalités d’action au sein des réseaux de télévision dominants13, EZTV propose une approche singulière et à bien des égards radicale de la vidéo à cette période. Dans un article de 1971, Chloé Aaron évoque la manière dont ces mouvements vidéo des premières années propose un « retournement sur elle-même »14 de la télévision et des formats qui lui sont associés. Nous regarderons alors comment, à rebours, EZTV inscrit ce retournement dans l’écriture narrative même des film-vidéo produits qui viennent pervertir le format du téléfilm, et comment ce projet de micro-cinéma est conceptualisé à partir d’un regard porté sur la télévision par John Dorr. Le nom donné à la structure « EZTV », est donc à entendre comme une easy TV, une télévision « facile » : une télévision où il est enfin possible de trouver une place est au sein de laquelle les modes de production sont facilitées. Une télévision facile aussi au sens où elle assume sa sensualité, prend corps dans la création d’un lieu indépendant comme elle prend corps – dans la continuité de la proposition faite par Julia Bryan-Wilson -, en interrogeant les enjeux de genre, de corps minorisés et de sexualité au sein de la production vidéographique de la période.

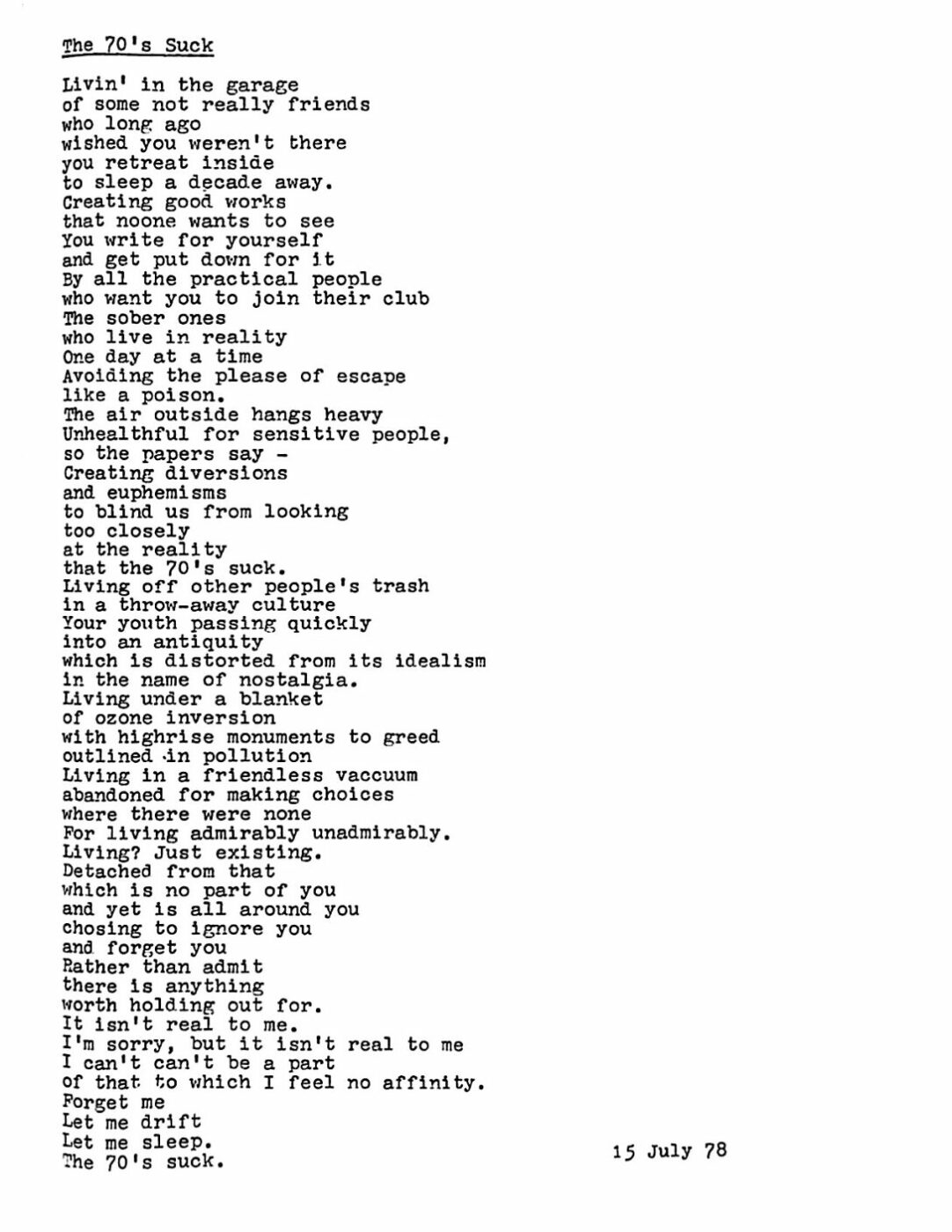

The 70°s suck

En observant chronologiquement le développement parallèle du travail de recherche et la production vidéo de John Dorr à partir de 1979, il s’agit de rendre visible le contexte artistique et théorique qui va sous-tendre la création de la structure EZTV en 1983. Pris ensemble comme les différentes parties d’une œuvre d’art totale et wharolienne, les projets de John Dorr révèlent une définition intéressante de ce que peut être un pratique de la vidéo « alternative » : une ré-appropriation de l’histoire du cinéma, de la télévision et des arts, depuis une position marginale et expérimentale.

La particularité de John Dorr, en comparaison d’autres vidéastes de la période, est d’avoir une formation cinématographique. John Dorr est né à Clinton, dans le Massachusetts en 1944 et grandit non loin de là, à Lancaster dans une famille de classe moyenne supérieure. Élève brillant, il obtient une bourse, the Lancaster Youth Wins Scholarship, qui va lui permettre de suivre des études de cinéma à l’Université de Yale. C’est là qu’il entame une pratique d’écriture critique lorsqu’il co-fonde le Yale Film Bulletin ainsi qu’un premier ciné-club, le Yale Film Society. Il poursuit ensuite ses études à UCLA où il devient l’assistant de Peter Bogdanovitch et fait partie de l’équipe d’un second ciné-club étudiant, The Film Screening Cooperative, par l’intermédiaire duquel il intègre un milieu cinéphile. Il rencontre notamment Morgan Fisher, Thom Anderson et Gloria Katz, avec certain.e.s desquel.le.s il collaborera par la suite et dont les pratiques continueront de rentrer en écho avec la sienne. C’est à UCLA que son intérêt pour les débuts d’Hollywood et le cinéma muet se concrétise. John Dorr y rédige un mémoire sur D. W. Griffith qui prendra par la suite la forme d’un projet de post-diplôme à UCLA15 et de plusieurs articles. John Dorr que l’on décrit comme « le jeune homme discret qui serpente dans l’allée, généralement seul, en Levis et veste noire, jusqu’au premier rang du cinéma où personne d’autre n’irait s’installer »16 poursuit en parallèle de ses études sa pratique de critique et notamment pour Millimeter, Film Comment ou la revue canadienne Take One.

The Griffith Tradition17, est son article le plus important sur le sujet et sera déterminant pour son travail de critique et de réalisation. Publié pour la première fois en 1974, John Dorr y décrit la tradition cinématographique à partir de laquelle s’établissent les codes du cinéma classique qui permettent l’émergence de l’industrie hollywoodienne. Il s’intéresse en particulier aux méthodes d’écriture narrative portées par un travail de montage et un rôle important donné à la direction d’acteur.ice.s décrites avec précision par Tom Gunning dans son ouvrage D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, The Early years at Biograph.18 Le cinéma de Griffith installe une nouvelle définition de la pratique cinématographique au début du 20e siècle. Le cinéma des frères Lumières ou de George Méliès, dessinaient jusque-là un cinéma d’attraction, célébré pour sa capacité à montrer des images, souvent tournées en une seule prise. Griffith met quant à lui en avant la capacité du cinéma à raconter des histoires, complexifiée par le développement du travail de montage. L’usage de plans resserrés, de montages parallèles et de flash-backs, va ainsi devenir les éléments de syntaxes d’un langage cinématographique que l’histoire du cinéma ne cessera par la suite de faire évoluer.19 Ce nouveau cinéma de « story-telling »,20 définit ainsi le rôle du réalisateur du film tel qu’on l’entend aujourd’hui, comme une entité centrale, qui s’assure dans chacune des étapes de confection, de la cohérence et de la poursuite du projet narratif et artistique.21 Dans The Griffith Tradition, John Dorr décrit ainsi différents aspects du travail de réalisation mené par Griffith dans ses premiers films. Il s’intéresse en particulier au caractère « effectif et direct »22 donné à la narration par le mythique réalisateur à travers un usage de la caméra qu’il qualifie d’« utilitaire »,23 alors que celui-ci n’a à sa disposition que des outils de montage à la simplicité « primitive »,24 et des acteur.ice.s dont Dorr note avec humour « la sympathique incompétence ».25 Dans ces balbutiements du cinéma hollywoodien, John Dorr perçoit ainsi une « innocence », une sincérité, qui permettent au cinéma de Griffith de traduire une certaine vulnérabilité de la condition humaine et d’être à l’image des enjeux sociaux que traversent la société américaine aux débuts du vingtième siècle.26 Si le cinéma de Griffith donne naissance à l’industrie hollywoodienne, l’institutionnalisation et la normalisation de ces méthodes ainsi que l’arrivée du cinéma parlant rendent progressivement caduque cette tradition classique. John Dorr en perçoit cependant une filiation et traduction dans les travaux de réalisateurs comme Allan Dwan, Roberto Rossellini ou Howard Hawks. De manière particulièrement intéressante, il considère que cette tradition va trouver un héritage direct dans « L’histoire du film de série B – jusqu’à son transfert à la télévision dans les années cinquante ».27 L’économie de moyen qui caractérise les films de série B, reprend ainsi à son compte cette effectivité du montage au service de la narration sans tentative naturaliste propre au jeu d’acteur.rice.s du cinéma des premiers temps. On retrouve ensuite selon Dorr ces mêmes méthodes d’écriture, de montage et d’interprétation à partir de 1950 à la télévision avec l’arrivée des premières séries télévisées.28 Ce jeu de réécriture d’une filiation entre différentes écoles, médias et médiums audiovisuels va être l’un des fers de lance du travail de John Dorr qu’il va développer par différents outils et moyens dans ses recherches.

Dorr travaille aussi quelques temps pour le festival Filmex et le Hollywood Reporter ; et comme scripte sur plusieurs longs métrages dont Messiah of Evil de Gloria Katz et Willard Huyck, It’s Alive, et Hell up in Harlem de Larry Cohen. « Le métier de script demande beaucoup d’attention aux détails. […] Les notes de John étaient très complètes, très détaillées. ».29 John Dorr est décrit par ses ami.e.s comme un passionné et un travailleur acharné, mais les difficultés à trouver sa place dans une industrie hiérarchique et excluante ont raison de son énergie. Dans un journal de bord daté de 1975, le vidéaste raconte les longues journées de travail peu rémunérées, passées sur les tournages de Larry Cohen et l’atmosphère tendue qui y règne certaines nuits sur le plateau, au détriment total du droit du travail.30 Malgré une curiosité pour les méthodes de production mises en place par l’équipe technique et un intérêt pour la dimension collective du travail, on ressent une certaine lassitude dans la volonté initiale de John Dorr d’intégrer l’industrie du cinéma. Dans sa chronique pour Take One, il se décrit comme « réalisateur fauché à la recherche de financement pour son prochain film ».31 En marge de ses activités de critique, John Dorr écrit en effet plusieurs projets de films – dont un film biographique dédié à la carrière de Griffith -,32 qu’il tente de faire financer, en vain : « Plusieurs de ses scénarios ont été retenus [par des sociétés de production], mais aucun n’a été produit ».33 Dans une sélection de poèmes qui constituent une autre forme d’écriture quotidienne de l’intime pour Dorr, on trouve quelques lignes intitulées The 70°s suck, datées du 15 juillet 1978 :

Livin’ in the garage

Of some not really friends

Who long ago

Wished you weren’t there

You retreat inside

To sleep a decade away.

Creating good works

That no one want to see.34

Après quelques mois passés dans le Massachussetts, l’humeur est morose pour John Dorr qui a de petits revenus qu’il complète par des travaux de peinture en bâtiment et vit de nouveau à Los Angeles dans un garage aménagé en appartement dans l’arrière-cour d’une maison.

Entre 1976 et 1978, le vidéaste et critique publie pourtant plusieurs articles importants dans lesquels il poursuit le travail amorcé avec The Griffith Tradition. En 1978, dans Is Television Art?,35 Dorr laisse transparaître cette période de désillusion qu’il traverse à travers un regard porté sur la production audiovisuelle de la décennie 1970. En remontant le fil de l’histoire du cinéma depuis Griffith jusqu’aux réalisateur.rice.s qui lui sont contemporain.e.s, il décrit le conservatisme de l’Industrie hollywoodienne au fil de son évolution, tant d’un point de vue formel que politique, par l’intermédiaire de modes de production monumentaux et excluants, et la transmission d’une vision idéalisée de l’Amérique. Le cinéma américain dans la décennie 1970, est pourtant marqué par l’arrivée d’une nouvelle génération de réalisateur.rices associé.e.s au Nouvel Hollywood, plus politisée et expérimentale. John Dorr qui en élude la mention dans son article explique pourtant dans un autre texte retrouvé dans les archives et resté non publié, qu’il ne se reconnaît pas dans cette génération qui bénéficie toujours de budgets mirobolants et qui ne remet pas en question ses modalités de production :

Les cinéastes libéraux ne pourront jamais être de grand artistes. La véritable révolution du cinéma américain est cependant sur le point d’avoir lieu. Le « nouvel Hollywood », dans sa fadeur, a pour fonction de donner le dernier coup de couteau à la mort du système des studios. Un nouveau produit prendra sa place. Une génération de cinéastes (biberonnés à la télévision des années 1950 et auxs classiques du cinéma américain) est maintenant prête à réinterpréter les mythologies humaines à partir de nouvelles formes de conscience. Voila le nouveau cinéma américain.36

Il propose d’entériner les méthodes portées par le cinéma des studios, pour, de nouveau, faire un pont entre les prémisses d’Hollywood et la télévision des années 1950. Ainsi, dans Is Television Art?, Dorr réaffirme son intérêt pour la télévision, ses caractéristiques techniques et ses méthodes d’écriture :

L’écran de télévision est à la fois trop petit et de trop petite définition, pour aspirer à la grâce formelle d’un paysage ou même aux détails révélateurs d’un portrait au cinéma. Le plus grand avantage de la télévision par rapport au cinéma – l’immédiateté de la vidéo – n’est peut-être pas, de par sa nature même, une qualité durable. Mais contrairement à la production cinématographique, la vidéo ne monumentalise pas ses sujets. La télévision peut se permettre d’être un média plus décontracté et, en ce sens, elle est peut-être mieux adaptée aux besoins des années 1970 que le cinéma.37

La vidéo en tant que technologie utilisée par la télévision,38 par sa définition réduite et sa nature éphémère – un téléfilm passe, repasse parfois, mais devient rarement un objet historique -, est un médium plus marginal. Son immédiateté, qui rend possible une production plus rapide, permettrait aussi selon John Dorr de documenter simultanément les évolutions de la société américaine. Mais Dorr va ensuite plus loin et affirme que la télévision par sa nature, a la capacité de rendre compte de « l’effondrement » qu’il perçoit au sein de la société américaine en pleine guerre du Viêt Nam et alors que les mouvements d’opposition grondent face à la montée du libéralisme. S’il voit dans les productions d’Hollywood une tentative réactionnaire de maintenir coute que coute l’illusion du rêve américain et les inégalités qu’il cache, « dans la seconde moitié du siècle, [la télévision] enregistre l’érosion et le glissement inévitables de cette stabilité ».39 La télévision selon John Dorr par sa fragilité et sa fugacité agit comme un miroir et serait plus à même de rendre compte du mirage entretenu par Hollywood, gagnant par là même une capacité analytique et réflexive. Pour expliciter ce point, Dorr revient de nouveau à l’observation des méthodes du muet portées par Griffith. Il décrit par exemple la manière dont Intolérance, un film de huit heures, donne naissance au format des séries télévisées. Il affirme par ailleurs que « La tradition Griffith a été considérée comme réactionnaire et simpliste ; pourtant, la futilité de cette violence analytique extrême met en évidence, avec justesse, la crise logique d’une approche rationnelle inflexible de la vie moderne ».40 Sans pour autant réfuter les limites politiques de la pensée de Griffith, il perçoit dans le manichéisme de son cinéma, une manière d’appréhender l’absurdité du rationalisme qui gouverne la société américaine pré-capitaliste. L’approche schématique des rapports de classe et de genre chez Griffith, comme des conventions à l’œuvre dans son cinéma, nous permettrait de prendre conscience de nos propres préconceptions sociales et politiques, et des codes et rapports de pouvoir qui gouvernent nos sociétés occidentales. Le cinéma et la télévision qui intéressent John Dorr mettent ainsi en crise notre rapport au réel, nous aide à le questionner. « Is Television Art? » n’est pourtant pas une tentative d’idéaliser la télévision en tant que contexte de diffusion puisqu’il y explique les difficultés d’être diffusé par les réseaux nationaux et le conservatisme qui régit la production des contenus41. Pourtant, les codes de construction narrative et de production du téléfilm, nés du cinéma de Griffith et porteurs d’une même fragilité, peuvent ainsi jouer le même rôle analytique et critique pour la décennie 1970 selon Dorr. Dans « Video Madness »42 publié en 1976, deux ans avant « Is Television Art? », il entame déjà cette réflexion sur la notion d’artificialité, qu’il associe cette fois spécifiquement aux outils vidéo. Tout système d’enregistrement de l’image en mouvement est par nature artificiel puisqu’il crée un cadre, une orientation de l’enregistrement du réel. Il affirme que le cinéma traditionnel, à travers l’usage de la pellicule, dans sa volonté d’user d’un maximum d’effets techniques pour enregistrer une image au plus proche de la réalité, en oublie le caractère forcément artificiel de son entreprise. La technologie vidéo n’en est pas moins artificielle que des systèmes plus perfectionnés, mais son aspect rudimentaire ne lui permet pas de le gommer.

Les écrits de John Dorr ne cessent de se répondre et de se compléter. Why not Melodrama ?43 est un texte écrit en 1978, là encore jamais publié, conservé dans les archives d’EZTV à ONE Archives. John Dorr y précise ainsi sa pensée, en s’intéressant au mélodrame. Dénigré par l’industrie hollywoodienne des années 1970, le genre va pourtant faire l’objet d’un intérêt renouvelé pour plusieurs critiques et historien.ne.s à la même période comme l’explique Ben Singer dans un ouvrage consacré au sujet.44 Dorr envisage le mélodrame, par l’exagération des émotions qui est une des caractéristiques du genre, comme une manière d’accepter l’artificialité du cinéma. Selon lui, l’exagération, l’exubérance du mélodrame lui permettent paradoxalement, en créant une distance entre la réalité et sa représentation à l’image, de commenter la réalité, en la soulignant, plutôt qu’en essayant de la reproduire dans un souci de réalisme. Ainsi, selon ses propres mots : « Le mélodrame consiste à exagérer la réalité, à rendre les choses plus importantes que la vie pour mieux mettre en évidence sa nature et les conflits qui y règnent ».45 John Dorr plaide ainsi pour un cinéma conscient de lui-même et de son statut de fable ; un cinéma qui dialogue et évoque la réalité sociale et politique de son temps, par le biais d’une reconstruction volontairement exagérée du réel. La technologie vidéo, et son usage que Jean-Claude Biette décrit comme « consciemment rudimentaire »46 permettrait ainsi de revenir à la « préhistoire »47 du film et de poursuivre cette portée analytique et mythologique que John Dorr perçoit dans deux périodes et usages des codes associés au mélodrame ; les premiers films de Griffith et le format du téléfilm.

Sudzall Does it All!

Son film Sudzall Does It All!48 réalisé en 1979 constitue ainsi une application par le film, de l’intérêt de John Dorr pour les débuts du cinéma hollywoodien, et une manière d’en réinterpréter à la fois les codes et l’histoire.

En 1979, John Dorr choisi de tourner seul son premier long métrage d’abord écrit comme une pièce de théâtre, Sudzall Does it All!, à l’aide d’une caméra de surveillance en noir et blanc et d’un enregistreur Betamax prêtés par un ami : « Sudzall est l’histoire d’une actrice frustrée, Cordélia Coventry, qui n’a pas réussi comme elle l’aurait voulu au théâtre et au cinéma. Un directeur de films publicitaires la convainc finalement de devenir l’égérie de la lessive Sudzall49». Le film est tourné séquence par séquence, dans un premier temps sans montage additionnel50 pour seulement cinquante dollars et joue du « truc du film dans le film »,51 en intégrant dans la narration des spots publicitaires pour ladite lessive ou un film de prévention contre les morpions. Son héroïne devient finalement célèbre pour avoir réalisé une version pirate de la réclame, et « le film finit bien, alors que Cordélia et son réalisateur ont gagné en liberté artistique, ou du moins à ce qui y ressemble52 ».

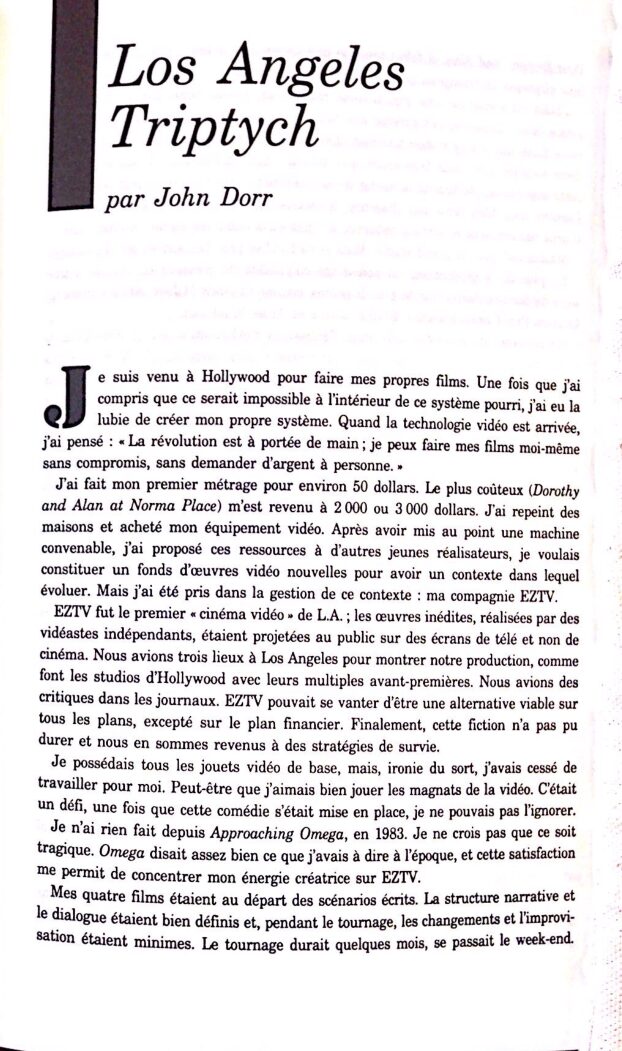

La trame de Sudzall semble alors assez bien retranscrire l’énergie qui anime John Dorr : « Mon expérience est celle de quelqu’un de frustré qui voulait faire des films à Hollywood53». « Quand la technologie vidéo est arrivée, j’ai pensé, “la révolution est à portée de main, je peux faire mes films moi-même sans compromis, sans demander d’argent à personne”».54Ainsi, dans la première scène du film, Cordélia prépare une audition à partir d’un extrait d’un scénario écrit, mais jamais tourné par John Dorr, Saint Theresa of Bourbon Street55, après laquelle elle ne sera, à son tour, jamais rappelée. La chaine de télévision Kgay, sur laquelle la publicité de Cordélia est diffusée est par ailleurs un projet envisagé par Dorr dans des notes de travail pour la création d’une chaine de télévision locale LGBTQ+ pour le quartier de West Hollywood où il réside. Une scène au début du film semble aussi directement lier John Dorr et son personnage lorsque le mari de Cordélia, alors qu’elle exprime sa difficulté à surmonter l’échec de sa carrière au cinéma, lui exhorte : « Tu ne peux pas être heureux si tu veux obtenir l’impossible ». Troublée, Cordélia s’interroge longuement et finit par décrocher le téléphone pour accepter une proposition de rôle à la télévision, reflétant métaphoriquement la décision de John Dorr de réaliser en toute indépendance son premier film en vidéo.56

Le scénario et la réalisation de Sudzall permettent par ailleurs au vidéaste de poursuivre, cette fois par la pratique, un travail de réflexion théorique que Dorr va mener sur plusieurs années et qu’il entame par l’intermédiaire de ses écrits sur Griffith. Dans son article consacré au réalisateur et qui accompagne la réédition et la traduction en français de The Griffith Tradition, Gaspard Nectoux souligne la manière dont Sudzall Does it All!, et les films qui suivront constituent autant un hommage à cette tradition classique initiée par Griffith, qu’une interrogation sur le rôle des conventions et l’usage qui peut en être fait. Ainsi, le scénario de Sudzall reprend le type de récit établi par Griffith au début de sa carrière et dont The Adventures of Dollie57 est un des premiers exemples : au sein d’une structure familiale traditionnelle, l’arrivée d’un étranger trouble l’ordre établi et tout l’enjeu du film est de retrouver un équilibre familial. Dans Sudzall, comme dans The Adventures of Dollie, le personnage principal féminin est emporté loin de sa famille, cette fois par la mégalomanie d’un réalisateur qui veut faire d’elle l’actrice phare d’une série de publicité. Cordélia choisit finalement de regagner son foyer après ce qui est présenté comme une sorte de voyage initiatique. D’un point de vue technique aussi, dans Sudzall comme dans les premiers films de Griffith, la caméra est la plupart du temps statique, le récit se construit par l’entrée des personnages qui sonnent successivement à la porte du personnage féminin principal et qui font avancer le récit à la manière des Chase Films, symboliques des débuts d’Hollywood.58 Dorr travaille aussi avec le jeu volontairement théâtral de ces acteur.rices, en partie amateur.rices, qu’il utilise non pas avec ironie, mais dont il laisse affleurer une certaine candeur qui, associé a un usage symbolique des cadrages et de l’image, lui permet paradoxalement de donner de la profondeur à ses personnages en quête de reconnaissance. À titre d’exemple, lorsque, déçue de ne pas se voir offrir de rôle au cinéma au début du film, l’actrice qui incarne Cordélia s’écroule dans un fauteuil d’un geste théâtral et surjoué, la caméra la suit. Elle la montre ensuite côte à côte avec une affiche représentant un polichinelle, célèbre personnage de la Commedia Del Arte, donnant ainsi à son héroïne une conscience de jeux. Cordélia va même jusqu’à porter le contour des yeux rehaussé au crayon noir dans la première moitié du film, et rappelle ainsi le maquillage des héroïnes du muet comme Dorothy et Lilian Gish.59

Pourtant, Sudzall Does it All! délaisse la tradition et la structure classique des premiers Griffith, lorsque son personnage principal abandonne derrière elle mari et enfant pour se consacrer à sa carrière d’actrice publicitaire. Comme l’affirme Nectoux, alors que le personnage de Cordélia, ne cesse dès son départ de remettre en doute son choix, le montage du film change de rythme : si le début du film est une séquence unique au montage clair et fluide, ce second chapitre, dans lequel s’intègrent plusieurs images du foyer délaissé par Cordélia par l’intermédiaire de scènes au téléphone, est plus découpé et hésitant. Le film, comme son personnage ne cesse ainsi d’interroger les genres et les codes de ce qui fait un film et une carrière au cinéma.

Continuant à remonter, au sens propre comme au figuré, l’histoire du cinéma, cette seconde partie du film Sudzall!, rappelle aussi une autre tradition cinématographique, celle des Screwballs Comedy chères aux années 1930 et à l’origine du genre du téléfilm plébiscité par John Dorr. Dans un ouvrage fondateur publié en 1981,60 le philosophe et historien du cinéma Stanley Cavell étudie un sous-genre des Screwballs Comedies, qu’il nomme « comédie de remariage » et qui permet de porter un regard intéressant sur le projet de Sudzall!. Genre à part entière dans le cinéma des années 1920-1930, ces films que tente de réhabiliter Cavell, produits par les studios et adressés aux « ménagères », explorent le parcours de femmes vers une émancipation des contraintes morales, intellectuelles, artistiques… qui leur sont imposées par le mariage. Ainsi de manière similaire, dans Sudzall, Cordélia, se sentant elle-même enfermée dans son rôle de femme au foyer, abandonne un mari misogyne et homophobe et sa fille, pour suivre un réalisateur dans ses rêves de grandeur et devenir l’égérie d’une campagne publicitaire, diffusée essentiellement sur une chaine LGBTQ+. Cordélia revient finalement chez elle transformée, plus consciente des réalités de l’industrie audiovisuelle, mais aussi plus forte, après s’être affranchie des contraintes qui limitaient sa créativité. Elle y retrouve son mari qui, comme le suggère avec humour John Dorr, après avoir visionné des heures de programme sur Kgay pour épier sa femme, semble ironiquement s’être adouci pendant son absence, et avoir enfin choisi d’accepter que sa compagne embrasse une carrière d’actrice et puisse être libre de ses choix. Alors que la tradition classique envisageait le parcours des personnages vers le mariage, Cavell explique comment ces comédies de remariage dessinent dans les années 1930 une nouvelle approche du couple, dans un contexte social de démocratisation du divorce. Il ne s’agit plus de construire la narration autour d’un potentiel mariage, mais d’interroger plutôt la possibilité pour un homme et une femme de changer, de faire évoluer leur relation et d’éventuellement se retrouver. Mais l’humour pinçant de Dorr va ici évidemment plus loin en réactualisant le format au début des années 1970 : dans Sudzall, le personnage du réalisateur homosexuel vient s’immiscer au sein du couple et recomposer une famille queer. Dans la dernière séquence du film, le réalisateur sonne de nouveau à la porte de Cordélia. Il entre ainsi une dernière fois dans la maison sans que la caméra ne nous le montre en sortir, pour y tourner une nouvelle série publicitaire et recomposer un nouveau modèle familial : le mari macho, toujours gentiment campé devant sa télévision, observe une nouvelle version de la réclame tournée par le réalisateur depuis le sous-sol de la maison familiale, et qui intègre maintenant Cordélia et sa fille comme personnages principaux. Conscient de ce stratagème de remariage des personnages et des genres, le personnage du réalisateur de Sudzall s’exclame alors dans une des dernières scènes du film : « Sudzall REALLY does it all! ». Cette fois, la publicité ne clame plus de manière mensongère la capacité de la lessive Sudzall! à rendre le blanc du linge éclatant, mais vante les différents autres usages possibles de la poudre blanche, sans en omettre les plus décadents…

Dans un ouvrage dédié au cinéma muet, Marion Polirsztok fait une analyse du film Intolérance, qui constitue un tournant dans l’œuvre de Griffith qui y développe de manière inédite un usage des cut-backs et des flash-backs, pour entremêler différents temps et époques au sein d’une même narration. Cette seconde période du cinéma de Griffith est par ailleurs plébiscitée et analysée par John Dorr dans son article, « The Movies, Mr. Griffith and Carol Dempster »61 dès 1971. Dans son livre, Polirsztock décrit la manière dont le cinéma depuis Griffith et ce film charnière, devient par essence un médium de la réécriture et du voyage dans le temps. En « historien au noir du cinéma » comme Dorr se surnomme lui même62 ou en « historien hasardeux » comme Polirsztok nomme Griffith,63 John Dorr ne cesse ainsi de manipuler le cinéma et son histoire, comme autant de manières de les réactualiser. Alors que Griffith est souvent envisagé à raison, comme un cinéaste réactionnaire,64 Dorr réinvente et réactualise la tradition classique de Griffith pour en tirer une comédie grinçante et dresser ainsi une critique de l’apologie de la famille hétéronormative américaine par le monde des images. Dorr écrit ainsi une histoire du cinéma, en glissement et en hommage, plutôt qu’en rupture, sans renoncer pour autant à son intérêt pour le cinéma hollywoodien : « I like to see that aging goddess cinema dressed up in style », écrit-il en 1976.65 Il en conserve ainsi dans ses films bricolés, un goût du divertissement, de la fiction et de l’humour.

Video Madness

À l’approche des années 1980, les films et les écrits de John Dorr à cette période, témoignent d’une nouvelle étape dans la vie intellectuelle du vidéaste. La même année, on trouve ainsi symboliquement un poème daté du 10 janvier 1980 :

The movie suck

Just my luck

Bye bye

To Hollywood.66

John Dorr fait ses adieux, et choisit de tenter sa chance en embrassant pleinement l’aventure vidéographique.

« Ce que vous me dites, c’est qu’il n’y a pas d’espoir, et que notre seul espoir est pourtant là », déclare son personnage dans son troisième film-vidéo, The Case of the Missing Consciousness67 réalisé en 1980. John Dorr y interprète lui-même Nick La Malice, un jeune homme fauché, contraint de devenir cobaye dans un obscur laboratoire en neurosciences, Second Sight, pour gagner sa vie. Si The Case of the missing consciousness s’inscrit à la suite du projet Sudzall Does it all!, il présente un personnage principal plus ironique, et plus conscient des règles de pouvoir qui régissent l’univers fictionnel dans lequel il évolue. Le film pourrait de prime abord passer pour un classique récit de science-fiction bricolé. John Dorr explique avoir en effet adapté à la va-vite, un scénario déjà écrit lorsque l’occasion s’est présentée d’avoir accès à un véritable laboratoire en neuroscience par l’intermédiaire d’un ami.68 Pourtant, dès la première scène, le film prend une tournure plus théorique et analytique. Dans la première séquence du film, deux personnages, Nick et l’une des scientifiques, Docteure Wyoming, discutent du sens d’une expérience qui vient d’être menée. Mais la conversation glisse rapidement vers une analyse plus profonde et théorique de nos définitions de la notion de prise de conscience. Au cours de la conversation, le personnage incarné par John Dorr affirme « Appuyez sur la bonne touche, soyez un bon garçon et jouez le jeu, mais appuyez sur la mauvaise et vous n’empocherez rien et recevrez un traitement choc… C’est ce que les scientifiques appellent « l’apprentissage », n’est-ce pas ? ». Cette dualité, évoquant les effets de nos choix et l’autorité des conventions, habite de nouveau ce film. Le vidéaste-cobaye s’y trouve ainsi tiraillé par deux scientifiques, représentant des voix différentes de l’institution : l’une d’entre elles, Docteur Keiger, interprétée par l’actrice Strawn Bovee, n’hésite pas à implanter sans son consentement une puce dans le cerveau de John Dorr pour le contrôler. De l’autre côté, sa rivale Docteur Wyoming, plus éthique, mais néanmoins autoritaire, expérimente de manière un peu hasardeuse, les ondes que produit le cerveau de John Dorr une fois enfermé dans un caisson d’expérimentation. Nick La Malice finit par se rendre compte de la présence de la puce grâce à l’aide d’un couple de hippies et démissionne pour reprendre sa liberté. Faisant encore une fois écho au cinéma des premiers temps, The Case of the Missing Consciousness est une fable vidéo dans laquelle Dorr interroge notre rapport à l’institution, à l’autorité, à la liberté et au consentement.

Dans un retournement étrange, la dernière séquence du film poursuit cette dimension symbolique. L’assistant-laborantin du Docteur Wyoming, doit faire analyser un enregistrement sonore traduisant le fonctionnement du cerveau de Nick. Il se rend dans un studio de montage, dont les machines font étrangement écho à celle du laboratoire en neuroscience69. Le technicien qui y officie se rend alors compte que l’enregistrement comporte aussi un signal vidéo, et l’on découvre ensuite avec surprise des images de John Dorr allongé sur le dos lors d’une expérience de dissociation vécue précédemment par son personnage dans le caisson d’étude. Cette image serait ainsi comme une mystérieuse trace visuelle de la conscience de John Dorr, qui était jusque-là « perdue » et une autre manière de suggérer métaphoriquement l’usage de la vidéo comme un outil de prise de conscience et d’analyse du réel.

On note ainsi dans ces premières fictions bricolées par John Dorr une émouvante fragilité, et une certaine forme de courage dans le choix de tourner en vidéo et avec si peu de moyens, des films dont la petite définition d’image demande une attention aux spectateur.trice.s pour prendre conscience d’une écriture parfois virtuose et où la caméra dénote d’une vraie conscience du plan. Son ami Dan Sallitt explique comment en se libérant au maximum des prérogatives de production imposées par les standards institutionnels et les conventions, « quelque part à l’intérieur des films [de John Dorr], résidait une vision idéaliste et peut être même un défi compliqué pour le spectateur, qui devait décider de ce qui était vraiment important dans la production cinéma ».70 La question que John Dorr semble alors poser dans ses films, et que le départ de Nick La Malice pourrait symboliser est la suivante : comment et où faire exister ce cinéma sans les institutions qui le régissent ? Comme au début du cinéma hollywoodien où les modèles restent encore à inventer, John Dorr inaugure ici une nouvelle étape de l’histoire du cinéma, ou du moins tente-t-il de le faire, par l’intermédiaire de ce que Jean-Claude Biette nomme joliment « un cinéma vidéographique ».71 Pour John Dorr, la vidéo n’est donc plus seulement une alternative pour faire des films en attendant d’être produit par le cinéma ou la télévision, elle devient un médium en soit pour réaliser des longs métrages de fiction et pour lequel il va devoir développer d’autres espaces pour montrer son travail.

Video-drama

Le troisième long-métrage de fiction réalisé par John Dorr lui permet de synthétiser ses recherches sur l’histoire du cinéma et le genre du mélodrame, tout en amenant plus loin sa pratique de la vidéo. Dorothy and Alan at Norma Place,72 débuté en 1980 et terminé en 1982, est un film biographique dédié à l’autrice et dramaturge Dorothy Parker. Écrit à partir de plusieurs textes de Dorothy Parker, le film s’attache en particulier à sa relation amoureuse avec l’écrivain et scénariste Alan Campbell : « De longs flash-backs retracent leur relation souvent houleuse, depuis leur première rencontre à New York à la fin des années vingt (lorsque Madame Parker était la plus vantée des esprits littéraires réunis autour de la table de L’Algonquin) ; jusqu’aux années trente alors qu’ils collaborent à l’écriture de scénarios pour Hollywood ; puis pendant la Seconde Guerre mondiale, le divorce et remariage qui s’en est suivi ».73 Dorothy and Alan est le grand projet de John Dorr, qu’il tourne pour la plupart des scènes d’intérieur, dans son appartement, « trois mètres sur quatre »,74 à Norma Place à quelques mètres d’où a elle-même vécu l’écrivaine. Cette méthode de travail, qui consiste à redécorer son appartement pour chaque séquence du film, lui permet de pallier aux difficultés économiques et de mettre à profit son expérience de peintre en bâtiment ainsi que ses heures de travail aux côtés de Larry Cohen à qui il emprunte le procédé75. Dorothy and Alan at Normal Place est ainsi d’une manière toute vidéographique « un classique mélodrame domestique hollywoodien76 » : les émotions procurées par les épreuves traversées par le couple de personnages y sont appuyées et soulignées par la musique et la structure en quasi huis-clos du film. À la manière des films de Douglas Sirk, l’appartement qui sert de décor semble aussi développer une empathie et évolue en fonction des épreuves que traversent les personnages. À l’image du cinéma analytique et méta de Dorr, la première scène est ainsi particulièrement parlante et consciente du projet qui sous-tend le film : l’actrice Strawn Bovee, qui jouait déjà dans The Case of the missing consciousness, y incarne Dorothy Parker et fait face à la caméra par l’intermédiaire de son reflet dans un miroir – un accessoire emblématique des films de Sirk -. Sa voix, désynchronisée, lit le poème Interior de Dorothy Parker :

Her mind lives in a quiet room,

A narrow room, and tall,

With pretty lamps to quench the gloom

And mottoes on the wall.

There all the things are waxen neat

And set in decorous lines;

And there are posies, round and sweet,

And little, straightened vines.

Her mind lives tidily, apart

From cold and noise and pain,

And bolts the door against her heart,

Out wailing in the rain.77

Dans Why not Melodrama?, John Dorr décrit également la destinée des personnages du mélodrame qu’il applique dans Dorothy and Allan at Norma Place : « On dit d’un personnage qu’il est « pris » dans un mélodrame. Le personnage lutte contre les forces déterministes que l’intrigue impose à ses actions. Hitchcock et Griffith ont contré cette tendance en utilisant des « stars » dont la personnalité et l’idiosyncrasie compensaient le manque de liberté qu’elles avaient en tant que personnages tridimensionnels »78. Le personnage de Dorothy, qui enchaine les verres, semble ainsi invariablement embrumé d’une tristesse alcoolisée et amère, constamment déçue par sa relation avec Alan et poursuivi pas une vision fantasmée du mariage traditionnel, qu’elle ne semble ni vouloir vraiment vivre, ni pourtant pouvoir abandonner. La finesse dans la théâtralité du jeux d’acteurice de Strawn Bovee, pare ainsi le personnage de Dorothy d’une allure de tragédienne et fait d’elle le personnage principal du film.

Il est ici intéressant d’envisager la manière dont, de nouveau, Dorr traduit et adapte les genres et classiques du cinéma hollywoodien, tout en leur rendant hommage, dans son cinéma vidéo. À la suite de À la recherche du Bonheur, évoqué plus en amont dans cette étude et publié en 1981, Cavell publie en 1996, La protestation des larmes79 dans lequel il étudie ce qu’il considère comme un sous-genre du mélodrame et de la comédie de re-mariage qu’il nomme le mélodrame de la femme inconnue. Une femme s’y émancipe des contraintes familiales et maritales qui la maintiennent dans l’ombre d’un homme, pour trouver sa voix et éventuellement retrouver l’amour. Dans Dorothy and Alan at Norma Place, de nouveau, John Dorr renverse le format du mélodrame : Dorothy n’attend pas de sortir de l’ombre grâce à la rencontre d’un homme, puisqu’elle est dès leur rencontre déjà reconnue comme autrice. La nature même de la relation du couple réinterroge l’institution maritale, puisque Alan Campbell était homosexuel. La question de l’homosexualité est présente dans les mélodrames classiques,80 mais elle est souvent traitée comme un ressort comique ou un obstacle à dépasser. Chez Dorr, elle n’est pas particulièrement relevée, mais vient par la même subvertissement et stratégiquement pervertir le modèle hétéronormatif sur lequel repose le mélodrame. Tout l’enjeu du « remariage » de Dorothy et Alan, va être non pas de rencontrer un.e autre partenaire, mais bien de se rencontrer de nouveau soi-même, pour se retrouver dans une version queer du mariage qui assume sa singularité. Cette retrouvaille arrivera cependant trop tard, quelques heures avant le décès d’Alan qui pousse Dorothy à quitter Hollywood. Une nouvelle fois, John Dorr « retourne sur lui-même » – pour reprendre les termes de Chloé Aaron -, le format et les codes qui appartiennent aux institutions cinématographiques et télévisuelles pour réécrire à travers ses films de nouvelles mythologies : Dorothy comme Cordélia et Nick, tentent chacun.e de s’émanciper des modèles imposés, de la même manière qu’iels tentent, de l’intérieur, en tant que personnages, de s’émanciper des genres cinématographiques qui semblent déterminer leurs évolutions.

La pensée de John Dorr s’inscrit ainsi dans la continuité des travaux de la critique cinématographique américaine à la même période. Ben Singer évoque notamment ce qu’il nomme comme « l’école de New York »81 qui en s’appuyant sur les travaux de Walter Benjamin et Siegfried Kracauer, envisage le cinéma, les genres qui y sont associés et en particulier le mélodrame, comme un médium en dialogue dès les premières années, avec les évolutions du monde moderne occidental, et en particulier urbain. L’approche philosophique de Stanley Cavell qu’il développe dés 1971, tend également à envisager le cinéma dans la manière dont il est informé et informe en retour notre réalité et notre perception du monde. Dans La Projection du monde,82 Cavell emploie lui aussi la notion de mythe, pour décrire ces objets cinématographiques qui nous permettent d’analyser notre rapport au monde par la projection qui en est faite à l’écran, même déformée, et de la discuter intérieurement dans le silence de la salle noire, immobiles et calmes après avoir confié l’action aux images. John Dorr fait ainsi écho à la pensée de Cavell et la poursuit, en affirmant à son tour que le cinéma nous fait prendre conscience que la réalité telle que nous la percevons est elle-même une forme de projection. Nous percevons bien sûr notre monde au prisme des biais socio-politiques de notre temps. Une fois perceptible dans les images à l’écran, il est possible d’en prendre conscience, faisant ainsi du dispositif cinéma un outil pour nous aider à développer un point de vue situé. Chez Cavell comme chez Dorr, le cinéma est ainsi un art ontologiquement du passé : nous le percevons invariablement à partir de ce que nous avons déjà vécu. Mais il ne cesse aussi de dialoguer avec des formes anciennes de récit.83 Le mélodrame comme tout genre cinématographique, n’est pas régit par des règles strictes et immuables : chaque film ré-actualise le genre à partir de ses occurrences passées et de son époque : « Ainsi va la vie d’un genre, jusqu’à l’épuisement des conventions » affirme Marc Cerisuelo dans un article consacré à Cavell,84 nous permettant ainsi de comprendre l’héritage du cinéma de John Dorr et ce que l’on pourrait noter comme une mélancolie critique qui l’anime. Marc Cerisuelo rappelle aussi que Cavell comme Dorr, écrit après l’effondrement du système des studios en 1963. Cavell écrit ainsi sur un cinéma qui n’est déjà plus mais qu’il étudie pour, comme il l’affirme dans La Projection du monde, recréer un lien entre ce cinéma des studios et l’héritage qui peut en être conservé chez des cinéastes comme Bergman, Godard, Antonioni : « car, si ces films invitaient la réflexion, ils réalisaient aussi (peut être justement par-là) une continuité avec le cinéma hollywoodien – ou, plus généralement, avec l’histoire du cinéma – que Hollywood lui-même était en train de perdre ».85 John Dorr, qui observe cette même filiation à quelques noms prêts, et note l’intérêt d’Antonioni et de Godard pour la télévision et ses standards, envisage sa pratique de la vidéo dans la continuité de cette généalogie.

Malgré la contemporanéité de la pensée critique de Dorr, en tant que vidéaste, il peine pourtant à trouver sa place et des lieux pour montrer son travail. Curieusement, le vidéaste ne semble pas s’être rapproché de communautés d’un cinéma plus expérimental. On peut par exemple penser aux mélodrames expérimentaux associés au New American Cinema, de Kenneth Anger, Curtis Harrington ou Gregory Markopoulos, et leur diffusion remarquée au célèbre Vanguard Theater qui ouvre en 1973 à West Hollywood.86 Dorr en tant que critique et cinéphile, ne peut pourtant pas être passé à côté. De manière intéressante, et faisant écho de nouveau aux orientations de Cavell,87 c’est plutôt du côté des pratiques artistiques du film que John Dorr va tourner son intérêt et poursuivre ses réflexions.

Un rêve de Factory

Par l’ampleur du projet et le sujet du film, Dorothy and Alan at Norma Place est une aventure à la dimension plus collective que les films précédents de John Dorr. Tourné sur deux années et convoquant de nombreux personnages, il s’agit pour chaque séquence de réunir l’équipe et les acteur.trice.s qui sont bien souvent des ami.e.s du vidéaste, parmi lesquel.le.s on retrouve notamment Morgan Fisher avec qui Dorr étudiait à UCLA, ou bien Earl Miller et Strawn Bovee qui feront partie des premiers membres d’EZTV.

À partir de 1981, John Dorr donne ainsi de manière générale une dimension plus collective à sa recherche, allant de pair avec sa volonté de montrer et de diffuser son cinéma vidéographique. Alors qu’il est au milieu du tournage de Dorothy and Alan at Norma Place, le vidéaste a l’opportunité de montrer ses deux premiers films au Los Angeles Institute of Contemporary Art. En tant que lieu dédié aux pratiques artistiques, la vidéo y est plus facilement acceptée qu’au sein des institutions du cinéma. Dans l’entretien qu’il donne au LAICA Journal pour accompagner la projection de Sudzall et de The Case of the Missing Consciousness, John Dorr commence à évoquer son projet de création d’un micro-cinéma dédié à la vidéo :

Selon moi, s’il y a un million de caméras vidéo dans la nature, il doit y avoir des gens qui font des films de fiction avec. […] Je me vois ouvrir un petit cinéma, pour montrer des films narratifs tournés en vidéo et d’autres genres de choses. […] En en montrant, quatre quelque part, peut être que d’autres apparaîtront, je suis sûr qu’il y a des gens quelque part, cela fait partie de mon plan. 88

Cette première projection dans une institution du monde de l’art tel que le LAICA est d’abord stratégique et pratique. Il existe plusieurs cinémas expérimentaux à Los Angeles, mais aucun n’est entièrement dédié à la production vidéo. À l’exception des cinémas pornographiques et des clubs, les seuls endroits équipés pour montrer de la vidéo sont les espaces d’art89. Il ne s’agit pourtant pas d’une solution idéale, puisque le format d’exposition ne convient pas aux longs métrages, et le transfert sur cassettes 3/4 pouces nécessaire à leur diffusion dans ces lieux, endommage la définition déjà réduite des films tournés en Betamax.

Cet intérêt pour les pratiques artistiques est aussi discuté dans une dimension plus plastique et conceptuelle dans l’entretien que John Dorr donne au Laica Journal. Le vidéaste y évoque notamment le travail d’Andy Warhol dont on sait qu’il a vu certains des films en 1969 lorsque Peter Conradt organise une projection à UCLA dans le cadre de la Film Screening Coopérative.90 Dès 1974, dans The Griffith Tradition, John Dorr ajoute ainsi l’artiste à son panthéon du cinéma :

Les prophètes du cinéma – Griffith, Rossellini, Godard, Warhol – ont toujours introduit de nouvelles techniques pour rendre le cinéma plus immédiat ; tandis que les tendances institutionnalisantes de l’industrie ont entrepris la formalisation de ces techniques. La tension entre ces deux tendances a produit quelques-unes des plus grandes gloires du cinéma.91

Il considère ainsi de manière singulière pour l’époque, le cinéma de Warhol dans la lignée du cinéma de Griffith révélant une fine observation de ce que produit l’artiste et un intérêt pour des formes plus expérimentales.

Andy Warhol tourne son premier film en 1963 et va donner à ses films une place centrale dans sa pratique artistique jusqu’en 1970, lorsqu’il choisit finalement de les retirer des circuits de diffusion. Warhol raconte dans plusieurs entretiens, avoir débuté sa pratique du film lors d’un voyage en voiture à Hollywood.92 Qu’ils s’agissent ou non d’une réécriture de la chronologie de sa filmographie,93 comme John Dorr avec Sudzall, Warhol entretient le fantasme d’un cinéma expérimental à destination d’Hollywood. Ainsi, alors que ses films sont montrés notamment par Jonas Mekas à la Cinémathèque de New-York, Warhol raconte avoir plusieurs fois tenté, sans succès, de faire produire ses films par Hollywood, notamment dans un entretien à Glenn O’Brien : « ce serait formidable de faire un film d’art à deux ou trois millions de dollars que presque personne n’irait voir. Je pensais que ce serait un excellent projet sur lequel travailler… faire quelque chose de vraiment artistique. ».94 L’un des graphistes d’Interview corrobore cette version en racontant la manière dont la création du magazine aurait été envisagé par Warhol comme une manière d’approcher des producteurs.95 John Dorr avait d’ailleurs lui-même projeté la création d’un magazine, avant la création d’EZTV.96

Warhol qui n’a pas de problème financier et dont les films sont en majorité tournés sur pellicule, réalise malgré tout quelques films en vidéo et s’intéresse au médium : « Je crois que la vidéo est un marché formidable. Quand le marché des cassettes va démarrer, si quelqu’un fabrique des films que personne d’autre ne peut faire, ce sera un nouveau moyen ».97 À l’image des méthodes de John Dorr, Bruce Jenkins observe par ailleurs dans les films de l’artiste un même rapport dé-culpabilisé à la technique. Warhol ne maitrise pas toujours ces outils techniques et n’en éprouvant pas le besoin, certaines images sont parfois floues, et le collage de deux bandes de celluloïd effectué à la va-vite, ce qui n’empêche pourtant pas le cadre et la composition de l’image d’être pensé avec précision. De manière intéressante, Warhol se pense aussi lui-même comme un « passéiste ».98 Ces premiers films en majorité en noir et blanc sont silencieux, et projetés en seize images par seconde, comme l’était à l’époque le cinéma muet.

En observant les similitudes entre le cinéma de Warhol et les premiers films de John Dorr, on réalise la dimension consciemment expérimentale du travail de Dorr. Ce que mène John Dorr dans ses trois premiers films est une interrogation sur la vidéo en tant que médium, ses capacités et sa place dans les pratiques qui lui sont contemporaines, un travail mené depuis la fin des années 1960 plutôt par des artistes. À l’aune de son intérêt pour la vidéo et pour Wharol, le travail de Dorr va ainsi prendre une dimension plus directement plastique. Toujours dans son entretien pour le Laica Journal, Dorr évoque les installations et les collages d’images de l’artiste :

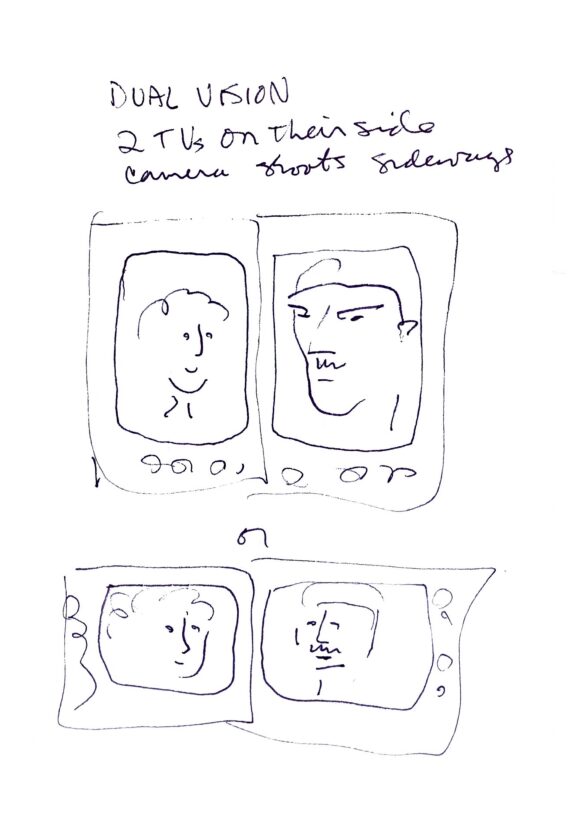

Tu as déjà vu ce que Andy Warhol a fait pour Playboy ? Ce sont des Polaroids. Pour avoir un portrait d’une personne en entier, il photographiait un plan serré du visage, puis du buste, et ensuite de la taille et enfin des jambes, et il associait les quatre images ensemble. […] Tu sais, mes amis dans le milieu du cinéma disent au sujet de la vidéo « C’est juste un petit écran, une toute petite image », c’est vrai. Si tu le projettes sur un grand écran, les détails ne sont pas terribles. Mais c’est en quelque sorte la même chose que le truc de Warhol. Si tu as deux écrans qui fonctionnent en même temps, tu peux en avoir beaucoup plus. Tu doubles la quantité d’images. Cela m’intéresse comme quelque chose de viable, pas seulement comme un gadget.99

Quelques années avant cet entretien, John Dorr développe ainsi plusieurs projets de scénario en « Dual Vision », selon le nom qu’il donne à un principe de narration se déroulant sur deux images projetées sur deux écrans accolés : une télévision, mais dont l’image est en « stéréo » comme il l’explique dans des notes conservées dans les archives.100 Ce principe fait par ailleurs directement référence aux projections de Chelsea Girls de Wharol, enregistré et projeté simultanément sur deux bobines et sorti en 1966. Il est ainsi étonnant que Dorr choisisse de ne pas y faire directement référence alors que la citation semble si directe. Considérant le peu de définition des médiums de l’immédiateté comme le Polaroïd ou la vidéo, John Dorr puise ainsi dans un cinéma plus artistique, des outils qui sont ceux de l’installation et de l’exposition pour penser un mode de diffusion adapté aux particularités plastiques de la vidéo. Ainsi, dans des notes de travail, Dual Visions devient non plus simplement un mode de monstration de ses films pour palier aux manques de définition de la vidéo, mais un projet de cinéma à part entière, « The Video Palace », ou « Hollywood video palace » : « a chic avant garde place to hang out »101 qui imaginait implanté sur Hollywood Boulevard pour populariser la projection en Dual Visions. John Dorr donne ensuite dans ces mêmes notes, une liste d’applications commerciales possibles du dispositif. Ces velléités entrepreneuriales, toujours wharoliennes, vont ainsi souvent revenir dans les notes de John Dorr, qui cherche autant à mener à bout un projet théorique et pratique du cinéma, qu’il doit trouver un moyen de le rendre matériellement possible.

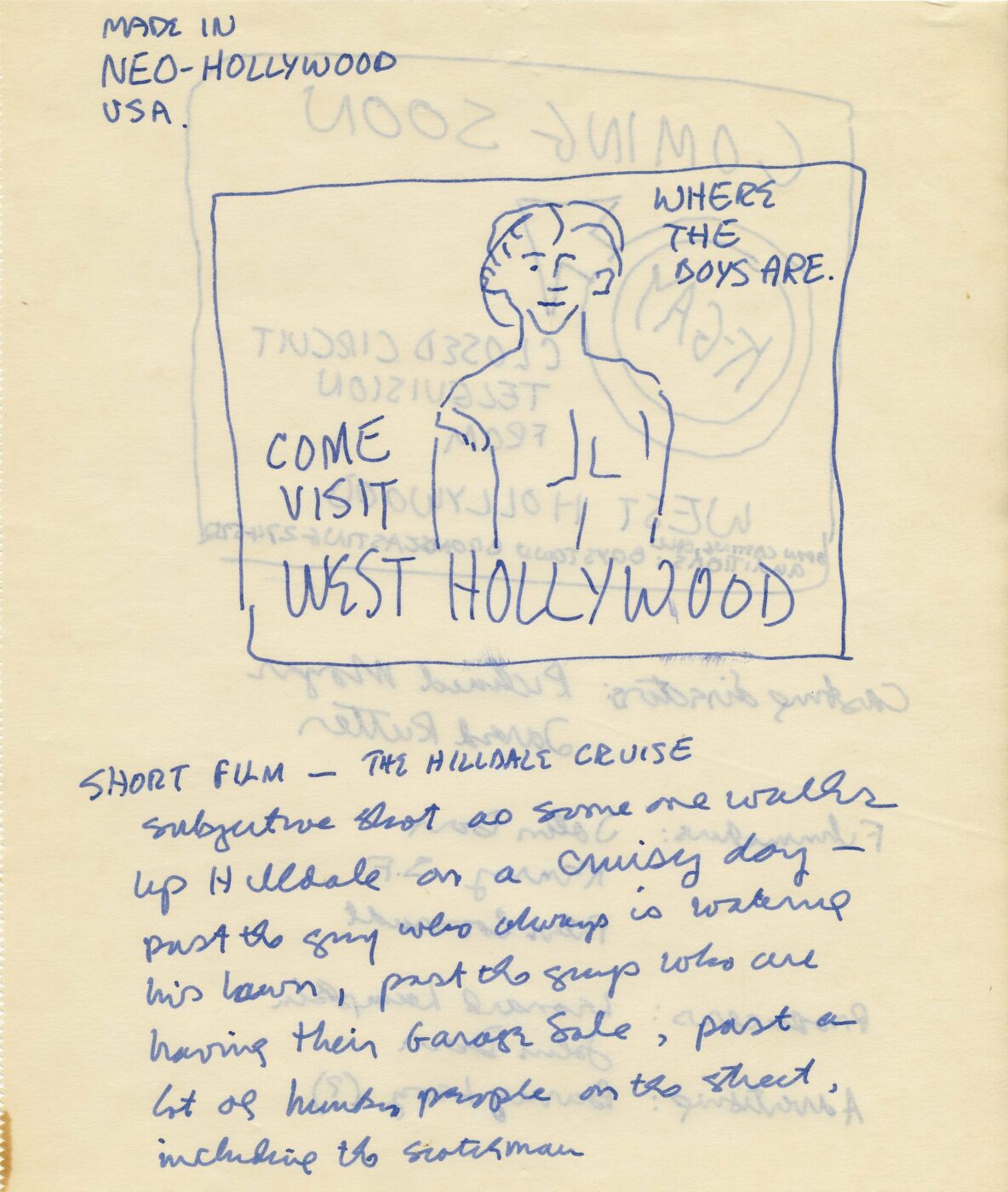

À la suite de ces notes pour la création du Hollywood Video Palace, on trouve, dans la liste des caractéristiques du lieu les termes suivants : « Féminisme / Minorités / Mouvement de libération gay ».102 Comme l’évoque Julia Bryan-Wilson dans son article,103 dans les archives qui précèdent l’ouverture du lieu, on trouvent de nombreuses autres notes pour la création d’un cinéma dont l’identité homosexuelle est très directement présente : des idées pour des projets de médiathèques de films pornographiques amateurs enregistrés sur cassette, et des croquis pour un jeu télévisé « The Cruising Game » qui doit se tourner en partie dans un cinéma indépendant à West Hollywood.104Une note mentionne aussi plus directement un projet de programme télévisé, et peut être même d’espace, nommé avec humour « Kgay – Closet circuit from West Hollywood »105 que l’on retrouve dans Sudzall Does It All!. Il s’agit déjà là de relier deux communautés marginalisées dont Dorr fait partie, celle des utilisateur.rice.s de la vidéo, et la communauté LGBTQ+.

John Dorr n’ouvrira pas de cinéma sur Hollywood Boulevard, et le projet Dual Vision ne sera jamais une marque déposée, pour autant, ses premières notes de travail, et la réflexion entamée par John Dorr de spatialisation de son cinéma, sont à l’origine du projet EZTV. John Dorr réécrit ainsi une histoire du cinéma, tissant de nouvelles connexions entre les débuts du cinéma américain, le format du téléfilm et ce qu’on nomme aujourd’hui « films d’artistes », pour poser les bases d’un projet qui se situe à cheval entre l’histoire du cinéma et l’histoire de l’art. Ce jeu de ré-afiliation et de ré-écriture, dans une perspective queer, permet ainsi à John Dorr de considérer la vidéo comme un outil analytique et politique. À travers la création d’EZTV, un lieu dédié à la vidéo et qui va exister plutôt au sein d’un réseau alternatif des scènes de l’art, nous verrons qu’il va également poursuivre son analyse de la télévision, en tant que mode de monstration matérialisant le passage de la vidéo au collectif, comme un nouveau cadre analytique à transposer et à se réapproprier pour la création d’un lieu d’exposition des images en mouvement.

Pré-EZTV (1982-1983)

Porté par l’envie de montrer ses films et de rencontrer d’autres vidéastes, en 1982, John Dorr organise pour la première fois une série de projections sur deux week-ends consécutifs dans le gymnase de la maison de quartier de West Hollywood. Il y présente notamment son troisième film de fiction, Dorothy and Alan at Norma Place, tout juste terminé, ainsi que trois autres projets produits cette année-là, qui annoncent le début d’une aventure collective. Dans la micro-série en trois épisodes As the World Burns106 de Ken Camp, au sein de l’Amérique de Ronald Reagan et de la guerre du Viet Nam, de bons pères de famille de Los Angeles sont inexplicablement poussés dans les bras de jolis garçons. Rimbaud in LA107 de Richard Moyer est quant à lui une transposition dans les années quatre-vingt et sur la côte ouest des États-Unis, de l’histoire d’amour entre les poètes Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. The Other Woman108 de Terry Murphy, est le récit de la rencontre entre deux femmes, lorsque l’une d’elles se fait embaucher comme employée de ménage chez celle qui entretient une liaison avec son mari. Leurs échanges racontent ainsi entre les lignes, la misogynie systémique et les rapports de force à l’œuvre dans une société américaine patriarcale. Ces premières soirées annoncent le projet de création d’un lieu imaginé par John Dorr dont le nom de « EZTV Video Theater » est déjà indiqué comme producteur aux génériques des films montrés. L’ambition derrière cette première série de projections organisées par Dorr dans un lieu communautaire de West Hollywood est bien la préfiguration d’un micro-cinéma dédié à la vidéo et la poursuite dans une dimension collective du projet de « cinéma vidéographique ».

Dans son étude des scènes des cinémas mineurs à Los Angeles, David E. James observe la manière dont « Le cinéma d’avant-garde « prend place ». Existant géographiquement et historiquement, il émerge, occupe et articule des spécialités spécifiques »109. Ainsi, le projet EZTV, ici encore à l’état embryonnaire, se reflète dans l’histoire du territoire dans lequel il s’inscrit, West Hollywood. À partir de 1910 et les premiers tournages de Griffith, la petite ville de Sherman, qui borde Hollywood, est la ville dortoir des acteur.trice.s, scénaristes, producteur.trice.s et technicien.ne.s qui traversent chaque soir le Sunset Boulevard qui la sépare des studios de tournage. En 1925, la ville est renommée West Hollywood et accueille les fabricants de décors des films. Parallèlement, pendant la prohibition, les bars, les clubs et les salles de jeux illégales s’y installent puisque la ville, qui n’est pas encore annexée au comté de Los Angeles, ne dispose pas d’un service de police capable d’assurer l’application de la législation. En parallèle de la facilitation de la vie nocturne, cette position marginale de West Hollywood qui place la ville en dehors du territoire d’action de la police du comté, fait aussi d’elle un lieu d’accueil pour la communauté LGBTQ+ qui y est relativement protégée des violences de la répression policière. Dès les années 1950, West Hollywood devient connue sous le nom de Boys Town110 et reste jusqu’à aujourd’hui une ville historiquement associée aux communautés homosexuelles. Dans les années 1960, le Sunset Strip accompagne l’éclosion de la période contre-culturelle, qui donnera le jour aux scènes Punk Rock, New Wave, puis Glam Rock de Los Angeles autour des emblématiques salles de concert The Whisky à Gogo et The Roxy. Cette présence va aussi encourager la création de cinémas alternatifs tel que The Theater Vanguard et The Cinema Theater111 qui ouvre au début des années soixante non loin de là, à la frontière d’Hollywood et West Hollywood, et vont permettre la diffusion à Los Angeles de toute une culture cinématographique expérimentale notamment venue de New York. Pourtant, EZTV ne s’insère pas dans l’histoire de ce cinéma alternatif et dans ces réseaux constitués qui existent dans des géographies frontalières, dont l’absence de mention dans l’ouvrage de E. James est symptomatique. Les choix qui sous-tendent l’organisation de ces premières soirées de projection, marquent ainsi plutôt une appartenance à une communauté et à un territoire, plutôt qu’à une scène d’avant-garde, dont l’usage de la vidéo, la met de facto à l’écart.

Los Angeles s’est développé à l’horizontale intégrant petit à petit les villes limitrophes112. Sa construction et les évolutions des systèmes de transports permettant de la traverser, ont quadrillé la ville, la laissant fracturée, découpée en plusieurs quartiers et communautés isolées les unes des autres. Cette structuration explique ainsi en partie selon plusieurs historien.ne.s.113 la difficulté de départ pour Los Angeles à donner le jour à des mouvements alternatifs homogènes et unifiés et à disposer d’une scène de l’art ou du cinéma alternatif aussi constituée et concurrente à celle de New York. Dans Mapping Gay L.A.: The Intersection of Places and Politics, Moira Rachel Kenney114, part du postulat que cette socio-géographie de la ville a paradoxalement facilité et permis de renforcer des réseaux communautaires ancrés dans des territoires, en particulier liés à des minorités de nationalités, d’ethnicités, de genres et de sexualités, et par extension, des pratiques contre-culturelles et d’avant-garde qui s’appuie sur ces communautés. La chercheuse montre par ailleurs, la manière dont l’histoire et l’implantation urbanistique de West Hollywood est particulièrement singulière en ce qu’elle a permis des connexions et des modes de coopération entre plusieurs communautés. Elle évoque ainsi comment, en 1984, alors que la ville est incorporée au comté de Los Angeles, un conseil municipal composé en majorité de membres de la communauté LGBTQ+ est élu grâce à l’appui de la communauté juive russe immigrée fuyant l’URSS qui a trouvé refuge à West Hollywood dès la fin des années 1970 et d’une population américaine de classe moyenne en majorité blanche, vieillissante, avec l’intérêt commun de résister aux processus de gentrification du quartier qui entrainent l’augmentation des loyers115.

L’identité LGBTQ+, à travers laquelle une partie importante des membres des équipes de tournage des premiers films EZTV se reconnaissent, est palpable dans cette première sélection de films montrés. On l’a vu, il y a souvent dans les films de John Dorr et notamment dans Dorothy and Alan at Norma Place, des personnages qui cachent, ou plutôt font mine de cacher, un secret sur leur vie sexuelle et amoureuse. La question de leur homosexualité n’est pas toujours énoncée, mais sous-entendue, comme en hommage à celleux, à Hollywood notamment, dont cet aspect de l’identité a longtemps été occulté. Les séries As the World Burns et Rimbaud in LA, sont chacune à leur manière, des ré-appropriations de motifs traditionnels du cinéma hollywoodien. Ces deux films prennent ainsi le terme de blockbusters à la lettre116 et font voler en éclat la morale puritaine des banlieues pavillonnaires bourgeoises californiennes, en poussant au coming out ses personnages et ses références culturelles. Pourtant, l’identité LGBTQ+ du lieu n’est jamais directement revendiquée dans les archives et documents de l’époque, comme elles l’étaient pourtant dans les notes de travail de John Dorr antérieures à ce premier cycle de projection. Une des raisons évoquées par Moira Rachel Kenney qui pourrait permettre d’expliquer ce point, est la localisation de ces premières projections à West Hollywood, la ville du comté de Los Angeles où l’institutionnalisation des droits des personnes LGBTQ+ est le plus avancée et qui compte le plus de lieux communautaires. La revendication d’une identité au sein du quartier, jouit ainsi d’un relatif « allant de soi », n’impliquant pas la nécessité d’une « identification »117. Ainsi, l’identité LGBTQ+ du lieu qui semble au départ très présente, est supplantée par une identité « vidéo », dont l’usage est marginalisé au sein des productions filmiques dominantes. Le choix d’une série de projections au sein d’un lieu communautaire, donne ainsi, plus encore qu’un ancrage local, une identité à EZTV qui se superpose à celle, fragmentée, du territoire dans lequel elle va choisir de s’implanter.

Dans un article pour le LA Times, Terry Atkinson évoque la pratique de la vidéo comme un art « with no place to call home »118. Et en effet, si certains cinémas expérimentaux montrent sporadiquement des films tournés en vidéo, et que des lieux comme LACE, le LAICA et le Long Beach Museum intègrent ces productions, aucun lieu n’est spécifiquement dédié aux médiums et pensé pour accueillir ces productions. Dans sa colonne dans le Los Angeles Free Press dédiée au cinéma expérimental qu’il publie entre 1967 à 1970, Gene Youngblood qui deviendra par la suite une historien important des pratiques vidéos, considère comme trop consensuelles les formes narratives, une idée qui va longtemps perdurer au sein des communautés de la vidéo119. L’intention de départ annoncée par John Dorr est donc de donner une place précisément à ces objets mal aimés, autant par le cinéma alternatif que par le monde de l’art de l’époque. Il affirme par ailleurs que : « Notre utilisation de la vidéo est issue du monde du cinéma »120. Plutôt que de défendre la création d’une scène du cinéma LGBTQ+ avant même l’émergence du New Queer Cinéma comme un mouvement unifié, il s’agit d’abord de se positionner comme une alternative au cinéma mainstream et de donner un espace de visibilité à ce que David E. James nomme les « Hollywood extras », ces travailleureuses qui gagnent leur vie comme petites mains auprès des studios, et qui depuis toujours cherchent des interstices et des outils pour réaliser leurs propres films121. David E. James, montre par ailleurs dans son étude de quelle manière les cinémas mineurs qui naissent à Los Angeles à partir des années 1950, dont l’explosion des pratiques débute dans les années 1970122 et dont l’acmé se situe justement dans la décennie 1980, vont se positionner en marge, mais toujours par rapport aux méthodes d’Hollywood dont l’ultra présence et la visibilité a valeur de norme à partir de laquelle se positionner. Il étudie ainsi les avant-gardes et les scènes contre-culturelles à travers les liens d’interdépendances qu’elles entretiennent avec les institutions et observe comment l’existence d’un cinéma expérimental à Los Angeles a paradoxalement été permise par la présence des studios, et celle des universités comme UCLA – dans laquelle a étudié John Dorr -, ou Cal Art, financé par ces mêmes entreprises. EZTV s’inscrit ainsi lors de ces débuts, comme une espace en tension entre un héritage hollywoodien et la conscience d’une prise de position marginale à travers son usage des outils vidéo ; un renouvellement de ses formes à travers la continuation d’un cinéma narratif qui en pervertit les codes, et une dépendance économique qui lie ses membres et le système des studios. Comme de nombreuses autres communautés du cinéma mineurs présentes à Los Angeles, ces premières projections proposées par EZTV annoncent ainsi un projet « extra-hollywood », où « extra-institutionnel » : pas tout à fait en dehors, car elle n’en a pas encore les moyens, mais à côté. La spécificité du projet porté par John Dorr est d’en avoir conscience et d’affirmer l’envie de penser un espace qui pourrait y réunir à l’unisson ces marges. De manière intéressante, la spécialisation d’un « cinéma vidéographique » initié par John Dorr, en tant que sa transposition dans la création d’un espace de projection, prend ainsi racine dans la géographie et l’histoire du territoire dans lequel elle s’inscrit. EZTV s’annonce ainsi comme « a place to call home », un lieu de réunion à l’intersection de plusieurs communautés qui vont s’y croiser, s’associer et coopérer et dont l’usage de la vidéo devient symbolique de leur marginalité, une voie parallèle pour les productions non prises en compte par l’industrie.

« Going West » va ainsi devenir un modus operandi pour EZTV, dont la conquête de nouveaux territoires frontaliers – divergents mais néanmoins en dialogue -, à ceux forgés par les pionniers du cinéma hollywoodien des premiers temps, est palpable dès ces débuts et tisse ainsi un lien entre les premiers films de John Dorr et ces premières productions signées EZTV. À la recherche d’un espace, le cinéma de John Dorr et la communauté EZTV se construisent et évoluent en accord avec le territoire dans lequel ils se trouvent pour s’y faire une place. Le projet EZTV ne va ensuite cesser d’évoluer au fur et à mesure des différentes adresses qu’elle va occuper dans le quartier.

EZTV Video Gallery (1983-1985)

Grâce à un petit héritage qui permet à John Dorr d’assurer le paiement des premiers loyers et d’investir dans du matériel vidéo, EZTV ouvre finalement les portes de son propre espace le premier juin 1983. Installée dans un petit local loué dans un centre commercial de New Orleans Square, toujours à West Hollywood, elle utilise maintenant le nom « EZTV Video Gallery »123. Si John Dorr est à l’initiative de la création du lieu et le rend possible matériellement124, EZTV est dès ses débuts un projet collectif. Dés la première réunion officielle de programmation le 15 juin 1983, on retrouve parmi la vingtaine des membres fondateurs : Richard Moyer, dont Dorr a montré le film en 1982, l’actrice et animatrice radio Strawn Bovee qui joue dans deux des premiers films de Dorr ; l’artiste et commissaire d’exposition James Williams ; Michael J. Masucci, photographe et vidéaste ; les fondateurs de la structure de production de série Z, Nightfall Productions, Marc Shepard et Patricia Miller ; l’acteur Robert Hernandez ; ainsi que l’actrice et enseignante Phoebe Wray125. EZTV opère ainsi au départ comme une « semi-coopérative »126 : les membres de la structure sont aussi bien impliqués dans le travail de programmation, de réalisation et de production, comme en témoignent les génériques des films produits qui font apparaitre les noms des membres de l’équipe qui changent de poste à tour de rôle.

Les projections ont d’abord lieu du jeudi au dimanche soir pour quatre dollars l’entrée127. Faisant écho au projet Dual Visions évoqué dans ses recherches par John Dorr, une quarantaine de places assises sont disposées devant trois écrans de télévision qui diffusent le film simultanément. Contrairement au projet initial envisagé par Dorr, les ambitions d’un film entièrement monté sur deux écrans parallèles sont revues à la baisse mais le dispositif est conservé dans sa dimension pratique. Il s’agit avant tout de palier au manque de définition de la vidéo qui rend difficile sa projection et complique sa diffusion devant un public face à un écran cathodique unique. Ce même dispositif est d’ailleurs utilisé par d’autres vidéastes à la même période, notamment en France pour la projection de Maso et Miso vont en bateau128 par Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos et Ioana Wieder dès 1976129. La particularité d’EZTV réside dans l’utilisation de ce procédé comme d’une installation fixe pour la création d’un micro-cinéma dédié à la vidéo à West Hollywood et qui constitue le tout premier exemple du genre130.

EZTV n’est pas un espace à but non lucratif. La structure qui refuse dans un premier temps de dépendre des bourses gouvernementales doit être viable économiquement131. Chacun.e des membres associé.es paye une adhésion de cinquante dollars qui lui permet d’accéder aux équipements. Le matériel vidéo et de post-production est également proposé à la location à qui le souhaite pour quinze dollars de l’heure, un prix très abordable pour l’époque alors que certains de ces outils sont encore difficiles d’accès. Ces activités, au-delà de s’inscrire dans une volonté claire et affirmée de démocratiser l’usage des outils vidéo, permet aussi péniblement de compléter les revenus de la structure alors que le nombre de séances de projections hebdomadaires est rapidement revu à la baisse, le lieu n’arrivant pas à réunir un public consistant dans un espace nettement moins confortable qu’une salle classique. Les films produits par EZTV, montrés dans le lieu, permettent ainsi d’attirer le public tout en assurant au minimum leur diffusion au sein d’une sélection plus large de films tournés en vidéo. Cette période de l’histoire d’EZTV à cette première adresse fixe est particulièrement prolixe pour l’équipe qui produit plus d’une vingtaine de films en l’espace de trois ans, en plus de sa programmation hebdomadaire.